বাংলার চিত্রকলায় পরিবর্তনের ঢেউ যেন কখনোই থেমে থাকেনি। একসময় যা ছিল শুধু প্রাচীন আঙ্গিকের বন্দি, তা সময়ের প্রবাহে পেয়েছে এক নতুন দিগন্ত। আধুনিকতা কি কেবল পশ্চিমা শিল্পের অনুকরণ? নাকি, এটি এক নতুন চেতনার উন্মেষ, যেখানে বাংলার মাটির গন্ধ আর সমকালীন চিন্তার মিশেল? যখন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তুলির আঁচড়ে ভারতীয় আত্মপরিচয় খুঁজছিলেন, বা যখন যামিনী রায় পটচিত্রের সহজ-সরল রেখায় ফুটিয়ে তুললেন বাংলার জনজীবন—তখন কি তারা ভবিষ্যৎ জানতেন যে, এই পরিবর্তনই একদিন বাংলার শিল্পকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে? আজকের আলোচনায়, আমরা ডুব দেব সেই গল্পের গভীরে, যেখানে রঙ, রেখা আর ভাবনার মেলবন্ধনে তৈরি হয়েছে বাংলার আধুনিক চিত্রকলার বিস্ময়কর ইতিহাস।

সূচিপত্র

Toggleবাংলার চিত্রকলায় আধুনিকতার জাদু: বদলে যাওয়া রঙ-তুলি

সময় এক অদ্ভুত চিত্রকর, ক্যানভাস বদলাতে তার বিশেষ দেরি লাগে না। একসময় বাংলার চিত্রকলার মেঘপটে ছায়া ছিল প্রাচীন ধাঁচের, আঙ্গিকে ছিল নির্দিষ্টতা, রেখায় ছিল শৃঙ্খলিত বিন্যাস। কিন্তু হঠাৎই যেন ইতিহাসের রঙ বদলাতে শুরু করল! কালের গতি কখনও অবরুদ্ধ হয় না, পরিবর্তনের কূটতর্কও তাতে কোনো প্রলেপ লাগাতে পারে না। সেই পরিবর্তনের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল বাংলার রঙ-তুলিতে—কখনো অবনীন্দ্রনাথের স্নিগ্ধ ঐতিহ্যে, কখনো যামিনী রায়ের মেঠো সরলতায়, কখনো রবীন্দ্রনাথের বিমূর্ত স্বপ্নদর্শনে।

কিন্তু আধুনিকতা কী? শুধুই পাশ্চাত্যের ছায়ানুগমন, নাকি নিজের শিকড়কে নতুন আলোয় দেখা? চিত্রকলার ভাষা বদলাতে থাকে, তার রেখা কখনো গভীর হয়, কখনো ধূসর। কিন্তু মূল সুরটি কি কখনো মুছে যায়? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই আধুনিক বাংলা চিত্রকলার উত্থান, যেখানে রঙ-তুলি এক নতুন ভাষায় কথা বলে। এই নতুন ভাষা কখনো স্বপ্নময়, কখনো বিদ্রোহী, কখনো এক অব্যক্ত যন্ত্রণার প্রকাশ। বাংলার সময়ের পরিবর্তন এখানে ধরা পড়ে রঙের ঘূর্ণিতে, তুলির ঘাত-প্রতিঘাতে।

এই পরিবর্তন কি শুধুই নতুন আঙ্গিকের জন্ম? নাকি এক অন্তর্লীন আত্মঅনুসন্ধানের দিগন্তরেখা? বাংলার শিল্পীরা সেই সন্ধানেই যেন তুলির স্পর্শে সৃষ্টি করেছেন এক নতুন মহাকাব্য, যেখানে অতীতের স্মৃতি আর ভবিষ্যতের কল্পনা একসাথে মিশে যায় অনন্য বর্ণচ্ছটায়।

আধুনিক চিত্রকলার ইতিহাস: কোথা থেকে শুরু?

চিত্রকলার ইতিহাস যেন এক সুদূর প্রসারিত ক্যানভাস—যেখানে সময় তুলির আঁচড়ে নতুন রং বসায়, রেখার বাঁকে নতুন ব্যাখ্যা জাগিয়ে তোলে। বাংলার চিত্রকলার ইতিহাসও এমনই এক বহমান নদী, যার ধারাপ্রবাহে একদিন এসে ঠেকল “আধুনিকতা কী?” এই জিজ্ঞাসার সম্মুখে। এ কি কেবল পাশ্চাত্যের শিক্ষার অনুকরণ, নাকি নিজস্ব শিকড়ের গভীরতায় ডুব দিয়ে আত্মপরিচয়ের এক নতুন সুর রচনা?

ব্রিটিশ আমলে চিত্রকলার নতুন সকাল

একদিন যখন বাংলার চিত্রকলায় ছিল মুঘল ও রাজকীয় দরবারি শৈলীর একচ্ছত্র আধিপত্য, তখনই নতুন বাতাস বইয়ে দিল ব্রিটিশ শাসনের আগমন। গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠা যেন পশ্চিমা বাস্তববাদী শৈলীর জন্য এক নতুন দ্বার খুলে দিল।

- পোর্ট্রেট পেইন্টিং, জলরঙের সংযমী দক্ষতা, অলঙ্কারিক চিত্রের জৌলুস—সবকিছুই ধীরে ধীরে বাংলার চিত্রকলায় প্রবেশ করল।

- কিন্তু এই প্রবেশ কি শুধুই গ্রহণের? নাকি এর মধ্যেই রয়ে গেল এক আত্মসন্ধানের ইঙ্গিত?

- একদল শিল্পী পশ্চিমের শিক্ষা গ্রহণ করেও ভারতীয় আত্মপরিচয়ের খোঁজ শুরু করলেন, আর সেই খোঁজ থেকেই জন্ম নিল আধুনিক বাংলার চিত্রকলার প্রথম ধারা।

অবনীন্দ্রনাথের হাত ধরে নতুন দিগন্ত

শিল্প কখনো শুধুই রঙের খেলা নয়, কখনো কখনো সেটাই হয়ে ওঠে আত্মপরিচয়ের সন্ধান। বাংলার চিত্রকলার আকাশে যখন পাশ্চাত্যের ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছিল, তখন এক শিল্পী এলেন যিনি পশ্চিমের আলোকে ছায়া বানিয়ে ফিরলেন নিজের শিকড়ের কাছে। তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বাংলা চিত্রকলার আধুনিকতার প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টা।

রেখার ভাষায় আত্মপরিচয়ের সন্ধান

শিল্পের মানচিত্র তখন পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। পাশ্চাত্য বাস্তববাদ, তেলরঙের গাম্ভীর্য, ওয়াটারকালারের সংযত স্নিগ্ধতা বাংলার শিল্পচর্চায় আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ দেখলেন, এই নকলনবিশির মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে বাংলার নিজস্ব অনুভূতি। তিনি বুঝলেন, “বাংলায় আধুনিক চিত্রকলার প্রভাব” যদি সত্যিকারের শিকড় গেড়ে দাঁড়াতে চায়, তবে তার ভিত্তি হতে হবে বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য।

এ কারণে তিনি ফিরে গেলেন অতীতে—

- অজন্তার গুহাচিত্রের সরল অথচ গভীর রেখাচিত্র,

- মুঘল মিনিয়েচারের সূক্ষ্ম নকশার শিল্পবোধ,

- জাপানি চিত্রকলার মায়াবী সৌন্দর্য,

- রাজস্থানি চিত্রকলার অনুচ্চারিত শক্তি—

এসবের মিশ্রণে তৈরি করলেন এক নতুন ধারা, যা পরবর্তী যুগে পরিচিত হলো “বঙ্গীয় শিল্পশৈলী” নামে।

ভারতমাতা ও জাতীয়তাবাদের চিত্ররূপ

তুলির আঁচড় কি কখনো বিদ্রোহী হতে পারে? হতে পারে, যদি সেই তুলিতে রঙিন হয় দেশের স্বপ্ন, স্বকীয়তার আকাঙ্ক্ষা। অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ‘ভারতমাতা’ ছিল এমনই এক চিত্র, যা শুধুই শিল্পকর্ম নয়, এক জাতীয়তাবাদী প্রতীক।

- চার হাতে রাখা শস্য, বস্ত্র, জ্ঞান ও শস্ত্র,

- গেরুয়া বসনে আচ্ছাদিত মা,

- চোখেমুখে এক দেবীর মতো শান্ত অথচ দৃঢ় দৃষ্টি।

এই ছবির প্রতিটি রেখা যেন বলছিল—আমরা কেবল উপনিবেশের শিক্ষার অনুসরণ করব না, আমাদের নিজের চিত্রভাষা থাকবে, আমাদের নিজস্ব আধুনিকতা তৈরি হবে।

বঙ্গীয় চিত্রশৈলী: রঙের নতুন দিগন্ত

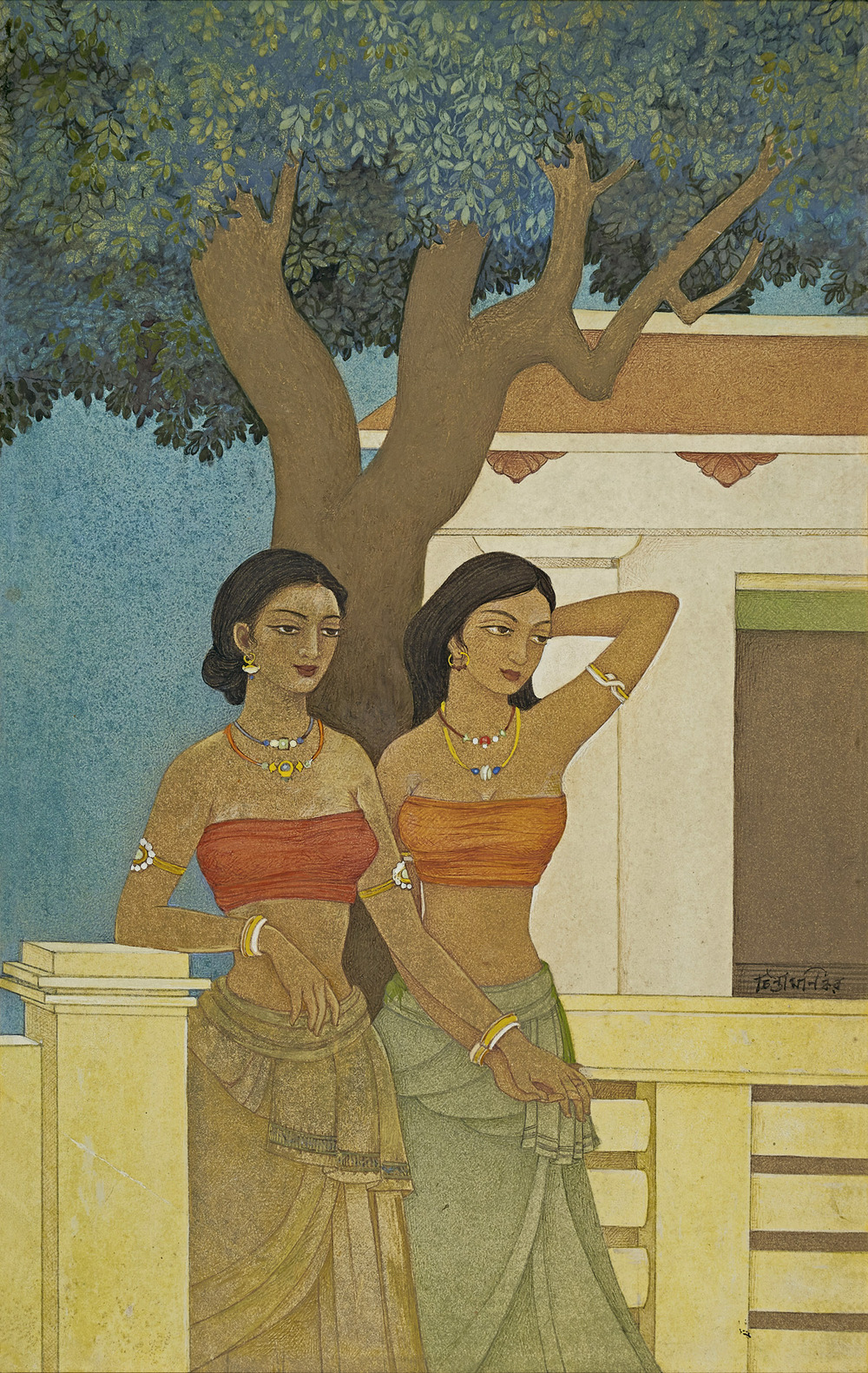

অবনীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র এককভাবে নতুন কিছু তৈরি করেননি, বরং তিনি এক নতুন আন্দোলনের জন্ম দিলেন। তাঁর হাত ধরে এল নন্দলাল বসু, অসিত হালদার, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, ক্ষিতিন্দ্রনাথ মজুমদার—যাঁরা বাংলার চিত্রকলার দিগন্ত প্রসারিত করলেন।

- নন্দলাল বসু মুঘল ও বৌদ্ধ চিত্রকলার সুর নবরূপে ফুটিয়ে তুললেন,

- বিনোদবিহারীর চিত্রে এলো লীন রেখার বিমূর্ত ভাবনা,

- ক্ষিতিমোহনের তুলিতে ধরা দিল পুরাণ আর প্রকৃতির মিশেল।

অবনীন্দ্রনাথের হাত ধরে তাই বাংলা পেল এমন এক চিত্রধারা, যা পশ্চিমের শিক্ষা গ্রহণ করেও নিজের আত্মপরিচয় হারায়নি। বরং সে আত্মপরিচয়ের মধ্য দিয়েই গড়ে তুলেছে নিজের “আধুনিক চিত্রকলার ইতিহাস”।

রবীন্দ্রনাথ: কবিতা থেকে ক্যানভাসে

তুলি কি কেবল রঙের কারুকাজ, নাকি ভাবের বিস্তার? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজাটা যেন এক রহস্যভেদ। তাঁর কলম যেমন কবিতায় জীবন রচনা করেছে, তেমনই তাঁর তুলিও কথা বলেছে রঙের ভাষায়। তিনি কখনও এক নিছক চিত্রশিল্পী ছিলেন না, বরং ছিলেন এক ভাবের কারিগর, যেখানে প্রতিটি রেখা একেকটি কাব্যরূপে ফুটে উঠেছে।

রঙের খেলা, শব্দের প্রতিধ্বনি

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা যেন এক বিমূর্ত ধাঁধা। তাঁর কবিতা যেমন প্রতীকী, তেমনই তাঁর আঁকা ছবিগুলিও বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনার আভাস দেয়।

- কখনও যেন স্বপ্নের মতন আবছা মুখ,

- কখনও এক অলীক জগৎ, যেখানে মানব-মানবীর অবয়ব ধরা দেয় রহস্যে মোড়া,

- আবার কখনও বা শুধুই বিমূর্ত রেখার বিস্তার, যেখানে ভাষাহীন রঙ এক নতুন বোধের দিগন্ত খুলে দেয়।

তিনি কি শুধুই আঁকতে চেয়েছিলেন? নাকি শব্দের গণ্ডির বাইরে এক নতুন ভাব প্রকাশের ভাষা খুঁজছিলেন? তাঁর চিত্রকর্মের দিকে তাকালে মনে হয়, যেন তিনি নিজের অচেতন মনকে প্রকাশের জন্য তুলির শরণাপন্ন হয়েছেন।

‘কালো রেখার কবিতা’

রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাঁর কালো রেখার খেলা।

- তাঁর বেশিরভাগ চিত্রেই গাঢ় কালো রেখা স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে।

- কখনও সেই রেখা তৈরি করে কোনও রহস্যময় মুখ,

- কখনও মানুষের মতো অথচ অচেনা কোনও অবয়ব,

- কখনও শুধুই কিছু বিমূর্ত আকার, যা দৃষ্টিতে ধরা পড়লেও বোঝার বাইরে রয়ে যায়।

এই রেখার মধ্যে লুকিয়ে থাকে এক গভীর সুর, এক অন্তর্লীন ছন্দ, যা তাঁর কবিতার মতনই দোল খায় এক আবেগী সঙ্গীতে। তিনি নিজেই বলেছিলেন—”যখন কলম থেমে যায়, তখনই বুঝি তুলি আপন খেলা শুরু করেছে।”

‘অস্পষ্টতা’ – তাঁর চিত্রকলার অনন্য রীতি

রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলোর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল অস্পষ্টতা।

- তিনি কখনও স্পষ্ট অবয়ব আঁকেননি,

- কখনও মুখ ফুটে ওঠে ছায়াময়,

- কখনও বা চোখের দৃষ্টি পড়ে থাকে দূরে, যেন এক অনন্ত শূন্যতার দিকে তাকিয়ে।

এই অস্পষ্টতা কি ইচ্ছাকৃত? নাকি এটি তাঁর চিন্তার বহিঃপ্রকাশ?

তিনি তো চিরকালই এক ভাবুক, এক দার্শনিক। তিনি জানতেন, জীবন যেমন সরল নয়, তেমনই শিল্পও নয়। তাই তাঁর চিত্রকলায় স্পষ্টতা নেই, আছে এক অন্তর্লীন প্রবাহ, যা অনুভব করতে হয় মনে, ব্যাখ্যা করা যায় না ভাষায়।

কবিতা ও চিত্রকলার মেলবন্ধন

রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতোই তাঁর চিত্রকলাতেও এক ধরণের রিদমিক ফ্লো ছিল।

- তাঁর কবিতার ছন্দময়তার মতনই তাঁর চিত্ররেখার মধ্যেও ছন্দ ছিল।

- তাঁর কবিতায় যেমন এক গভীর মননশীলতা লুকিয়ে থাকে, তেমনই তাঁর চিত্রকলার মধ্যেও এক নির্জনতা, এক গভীর ভাবপ্রবাহ খেলা করে।

- তাঁর ‘চিত্রলিপি’ ধারার আঁকাগুলি তো একেবারেই যেন কবিতার রূপান্তর, যেখানে শব্দ নেই, কেবল রেখার গতি।

তিনি যেন নিজের কবিতাগুলোকেই তুলির রেখায় পরিণত করেছেন। যখন ভাষা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, তখনই তিনি তুলিতে খুঁজেছেন নতুন এক ভাষা।

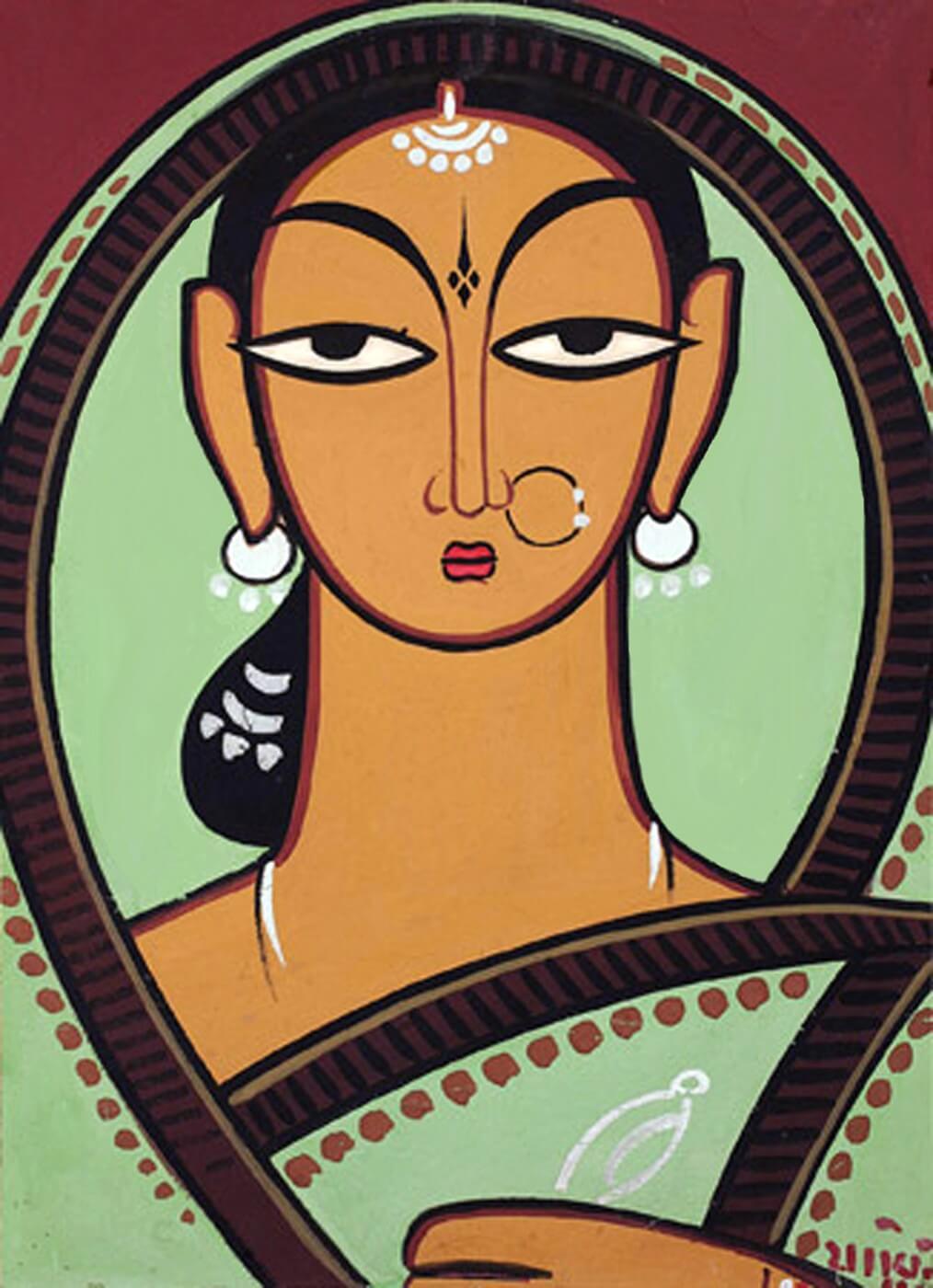

যামিনী রায়: গ্রামের মাটির গন্ধ রঙে-তুলিতে

শিল্প কি শুধুই অভিজাত ক্যানভাসের জন্য? নাকি তার আত্মা লুকিয়ে থাকে ধুলো-ওড়া পথের ধারে, গ্রামের চৌপাটির কোণে, মাটির দেয়ালে আঁকা সরল রেখার ভাষায়? যামিনী রায় এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন তাঁর তুলির ছন্দে। তিনি কেবল ছবি আঁকেননি, বাংলার চিরাচরিত লোকশিল্পের মধ্যে এক নবজন্মের আলো জ্বালিয়েছেন। তাঁর তুলির স্পর্শে আধুনিকতা পেল এক নতুন সংজ্ঞা—যেখানে পাশ্চাত্যের শিক্ষার ভার নয়, বরং নিজের শিকড়ের গভীরে ডুব দিয়ে সত্যিকারের আত্মপরিচয়ের সন্ধান।

লোকশিল্পের ছন্দে আধুনিকতার রূপকথা

যখন চারদিকে পাশ্চাত্য বাস্তববাদের ঢেউ আছড়ে পড়ছিল, তখন যামিনী রায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দিলেন। তিনি ফিরলেন বাংলার গাঁ-গঞ্জের লোকশিল্পের কাছে। সেই পটচিত্র, যেটা গ্রামের মানুষের সরল আবেগের প্রতিচ্ছবি, সেই কালীঘাটের পট, যেখানে রঙ ও রেখা মিলে বলে ওঠে গল্প—এসবের মধ্যেই তিনি খুঁজে পেলেন এক নতুন চিত্রভাষা।

- পটচিত্রের অনুপ্রেরণা: মোটা কালো রেখা, স্পষ্ট আকার, প্রাণবন্ত রঙের ব্যবহার।

- লোকজীবনের প্রতিফলন: মাটি, মানুষ, কৃষকের মুখ, গ্রাম্য দেবদেবীর ছবি—সবকিছু তাঁর তুলিতে পেল নতুন মাত্রা।

- সাধারণ রঙের ব্যবহার: দামি তেলরঙ নয়, তিনি ব্যবহার করলেন সাধারণ পোড়ামাটির রং, কাঠকয়লার রেখা, এমনকি নিজ হাতে তৈরি রঙও।

তাঁর ছবির প্রতিটি রেখা যেন বলে উঠল—আধুনিকতা কী? আধুনিকতা কি শুধুই নতুন রীতি গ্রহণ করা, নাকি পুরনোকে নতুন আলোয় দেখা? তিনি দেখালেন, আধুনিকতা মানেই পাশ্চাত্যের অনুকরণ নয়, বরং নিজের শিকড়কে নবজাগরণের আলোয় দেখা।

তুলির গল্প: রঙের ভাষায় বাংলার প্রাণ

যামিনী রায়ের চিত্রকলা ছিল এক আত্মসন্ধানের যাত্রা, যেখানে গ্রামের জীবনের প্রতিটি আঙুলের ছাপ পড়েছে তুলির পরতে পরতে।

- কৃষকের সরল হাসি,

- গরুর গাড়ির ছন্দ,

- মা-দুর্গার মায়াবী মুখ,

- রাধাকৃষ্ণের কাব্যময় ভালবাসা,

- বাউলের গান,

এসবের মধ্যেই তিনি ফুটিয়ে তুললেন বাংলার আত্মপরিচয়। প্রতিটি ছবি যেন শুধু রঙের নয়, অনুভূতির। তাঁর ক্যানভাসে যে মা ও শিশু আঁকা, সেটি কেবলই এক সাধারণ দৃশ্য নয়—সেটি মাটির সাথে জড়িয়ে থাকা মাতৃত্বের চিরন্তন অনুভূতি। তাঁর ‘গরুর গাড়ি’ শুধুমাত্র এক যাত্রার ছবি নয়, সেটি গ্রামবাংলার জীবনযাত্রার এক গভীর সঙ্গীত।

এক বিপ্লবের নীরব স্রষ্টা

যামিনী রায় শুধু এক নতুন চিত্ররীতি তৈরি করলেন না, বরং এক নীরব শিল্পবিপ্লব ঘটালেন। যখন বাংলার চিত্রকলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার আলো জ্বলে উঠছিল, তখন তিনি বললেন—শিল্পের আলো কি বাইরে নয়, বরং ভিতরেই লুকিয়ে আছে? তিনি নিজ হাতে বিদেশি ক্যানভাস ছুঁড়ে ফেলে, দেশীয় কাপড়, কাঠের পাটাতন, পোড়ামাটির ওপর আঁকলেন বাংলার নিজস্ব ছবি। এই অনন্য শৈলীতে তিনি দেখালেন, বাংলায় আধুনিক চিত্রকলার প্রভাব কেবল বাইরের রীতির গ্রহণ নয়, বরং নিজের শিকড় থেকে উঠে আসা এক আত্মোপলব্ধির ভাষা।

ষাটের দশক: রঙের ভাষায় প্রতিবাদের নতুন অধ্যায়

শিল্প কখনো শুধু সৃষ্টির আনন্দে প্রস্ফুটিত হয় না, কখনো কখনো তা হয়ে ওঠে সমাজের প্রতিবিম্ব, সময়ের স্নায়ুর স্পন্দন। বাংলার চিত্রকলায় ষাটের দশক ছিল তেমনই এক কালখণ্ড, যেখানে প্রতিবাদ, হতাশা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ও মানবিক যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছিল তুলির নীরব ভাষায়।

রাজনৈতিক অস্থিরতা ও শিল্পের ভাষান্তর

ষাটের দশকের চিত্রকলার ভেতর এক অদ্ভুত টানাপোড়েন দেখা গেল।

- দেশ তখন প্রবল রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

- দাঙ্গা, যুদ্ধ, দারিদ্র্য, অপশাসন—সব মিলিয়ে এক বিষণ্ণ সময়ের জন্ম।

- শিল্পীরা আর আগের মতো নিসর্গের মায়ায় ডুবে থাকতে পারলেন না, তাঁরা বুঝলেন—তুলির স্পর্শে বাস্তবতাকেও তুলে ধরতে হবে।

এই সময় চিত্রকলায় প্রবেশ করল এক নতুন ভাষা—প্রতিবাদের ভাষা। এখন রঙ কেবলমাত্র সৌন্দর্য তৈরির জন্য নয়, বরং মানুষের কষ্ট, ক্ষোভ, প্রতিবাদ ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহৃত হতে লাগল।

শিল্পে বিমূর্ততার উত্থান: ব্যথার রূপকথা

এই সময় অনেক শিল্পী সরাসরি সমাজের চিত্র আঁকেননি, বরং বিমূর্ততার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

- বাস্তবতার আক্ষরিক চিত্রায়ণ নয়, বরং রঙের বিস্ফোরণ, রেখার বিচ্ছিন্নতা, আকৃতির অস্পষ্টতায় তারা প্রকাশ করতে চাইলেন হতাশা ও সংকট।

- লাল, কালো, ছেঁড়া রূপের কম্পোজিশনে যেন গর্জন করতে থাকল সেই সময়ের যন্ত্রণা।

- পটভূমির রঙে ব্যবহৃত হল ধূসরতা, কালো, ছায়াময় নীল, যেন প্রতিটি রঙ সমাজের চাপা কষ্টের কথা বলে।

ষাটের দশকের এই বিমূর্ত শিল্পধারা ছিল ঠিক যেন এক নির্বাক চিৎকার, এক অব্যক্ত ক্রোধ, এক মুঠো বিষণ্ণতা।

প্রতিবাদের ক্যানভাস: মানুষের যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি

এই সময় শিল্পীরা শুধু বিমূর্ততার আশ্রয় নেননি, কিছু শিল্পী সরাসরি সমাজের বঞ্চনা, রাজনীতির নৃশংসতা, ও মানুষের দুর্দশা ফুটিয়ে তুলতে শুরু করলেন।

- ছবিতে আসতে লাগল রুগ্ন, কঙ্কালসার দেহ,

- ফাটল ধরা মুখাবয়ব,

- ছেঁড়া কাপড়ে ঢাকা নিঃস্ব মানবী,

- শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকা সন্তানহারা মা।

একটি চিত্র শুধু ক্যানভাসের উপর রঙের সংমিশ্রণ নয়, সেটি হয়ে উঠল সময়ের এক গা ছমছমে প্রতিধ্বনি।

নতুন ধারার শিল্পী: সময়ের অগ্নিকণ্ঠ

ষাটের দশকে বেশ কিছু শিল্পী উঠে এলেন, যাঁরা চিত্রকলাকে শুধুই রঙের খেলা নয়, বরং এক অস্ত্রের মতো ব্যবহার করলেন।

- গণেশ পাইন তাঁর মিথকেন্দ্রিক, অথচ গভীর দার্শনিক প্রতিচিন্তামূলক কাজে এই যুগের যন্ত্রণা ফুটিয়ে তুললেন।

- সোমনাথ হোড়ের চিত্রে উঠে এল দারিদ্র্য ও নিম্নবর্গের মানুষের জীবনসংগ্রাম।

- জয়নুল আবেদিনের আঁকা দুর্ভিক্ষের ছবি এই সময়েও শিল্পীদের প্রেরণা হয়ে রইল, যেন ইতিহাস আবার ফিরে এসেছে রঙের ধূসর বাস্তবতায়।

লোকশিল্প আর আধুনিকতার মিশেল: শিকড়ের গভীরে আধুনিকতার সুর

শিল্প কি শুধুই ভবিষ্যতের দিকে দৌড়ানো? নাকি কখনও কখনও পেছনে ফিরে তাকানোর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সত্যিকারের নবজাগরণ? বাংলার চিত্রকলায় যখন আধুনিকতার ঢেউ আছড়ে পড়ছিল, তখন কিছু শিল্পী বুঝলেন—নতুনকে খোঁজার জন্য পুরনোকে ভুলে গেলে চলবে না, বরং শিকড়ের মাটিতেই খুঁজে নিতে হবে নতুন দিগন্ত। এই ভাবনার আলোয় জন্ম নিল এক অভিনব সংমিশ্রণ—লোকশিল্পের নির্যাস আর আধুনিক রীতির সংলাপ।

রেখার ভিতরে লুকিয়ে থাকা মাটির গল্প

বাংলার লোকশিল্প মানেই তার ক্যানভাসে মাটির সোঁদা গন্ধ। পটচিত্র, কালীঘাটের পট, আলপনা, মাটির পুতুল—এসব শুধু শিল্পের মাধ্যম নয়, এগুলো ছিল বাঙালির জীবনবোধের এক গভীর প্রতিফলন। আর এই জীবনবোধই ধরা দিল আধুনিক শিল্পীদের হাতে এক নতুন রূপে।

- মোটা কালো রেখার ব্যবহার,

- অনাড়ম্বর, সরল অথচ শক্তিশালী চিত্ররূপ,

- গ্রামবাংলার প্রতিদিনের জীবনের প্রতিচ্ছবি,

- ঐতিহ্যবাহী রঙের সংযোজন—সাদামাটা লাল, সবুজ, কালো, সাদা।

এই সমস্ত উপাদান নিতান্তই লোকশিল্পের পরিচায়ক। কিন্তু আধুনিক শিল্পীদের হাতে এগুলো পেল এক নতুন মাত্রা। তাঁরা লোকশিল্পের ভাষাকে কেবল সংরক্ষণ করলেন না, বরং এর মধ্যে আধুনিকতার দ্যোতনা যোগ করলেন।

আধুনিক চোখে লোকশিল্প: নস্টালজিয়ার নকশা

লোকশিল্প কখনো রাজদরবারে জায়গা পায়নি। এটি ছিল সাধারণ মানুষের শিল্প—যা ফুটে উঠত গ্রামের উঠোনে, মাটির ঘরের দেয়ালে, কুমোরদের হাতে গড়া প্রতিমায়। কিন্তু একদল শিল্পী বুঝলেন, এই লোকশিল্পের মধ্যেই লুকিয়ে আছে বাংলার আত্মপরিচয়। তাঁরা তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে এই ঐতিহ্যের নতুন ব্যাখ্যা দিলেন।

- যামিনী রায় তাঁর তুলির স্পর্শে লোকশিল্পকে আধুনিকতার আলোয় পুনরুজ্জীবিত করলেন। তাঁর পটশৈলীর ছবি, শক্তিশালী কালো রেখা, গাঢ় রঙের আবহ একধরনের গ্রামীণ অথচ চিরকালীন অনুভূতি সৃষ্টি করল।

- গণেশ পাইন লোককথার উপাদানগুলিকে গ্রহণ করলেন, কিন্তু তার মধ্যে ঢেলে দিলেন আধুনিক বিমূর্ততার রহস্যময় আলোছায়া। তাঁর ছবির মিথকথা, গাঢ় রঙের ব্যবহার, এবং বিমূর্ত প্রতীকী চিত্রমালা লোকশিল্প ও আধুনিকতার এক ব্যতিক্রমী মেলবন্ধন তৈরি করল।

- সোমনাথ হোড় তাঁর চিত্রকলায় গ্রামের বাস্তবতাকে এমনভাবে উপস্থাপন করলেন, যেখানে লোকশিল্পের সরলতা আর আধুনিক সমাজবাস্তবতার কঠোরতা মিলেমিশে এক নতুন ভাষা তৈরি করল।

লোকশিল্প কি শুধুই অতীত? নাকি ভবিষ্যতেরও পথপ্রদর্শক?

লোকশিল্পের মূল শক্তি তার সারল্য এবং গভীরতা। কিন্তু আধুনিক শিল্পীরা এর মধ্যে নতুন ব্যঞ্জনা যোগ করলেন—

- তাঁরা লোকশিল্পের রেখার গতি বজায় রাখলেন, কিন্তু তার মধ্যে সংযোজন করলেন বিমূর্ততা।

- ঐতিহ্যবাহী রঙের প্যালেট ধরে রাখলেন, কিন্তু তার মধ্যে আধুনিকতাবাদের আলোছায়া মিশিয়ে দিলেন।

- লোকজীবনের কাহিনি বললেন, কিন্তু তাকে দিলেন নতুন রাজনৈতিক ও দার্শনিক মাত্রা।

ফলাফল? এক নতুন ধারার চিত্রকলা, যা একইসঙ্গে শিকড়ের প্রতি বিশ্বস্ত এবং ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাতকারী। বাংলায় আধুনিক চিত্রকলার প্রভাব কেবল পশ্চিমের শিল্পরীতির অনুকরণে সীমাবদ্ধ রইল না, বরং তা নিজের শিকড় থেকে শক্তি নিয়ে নতুন করে বিকশিত হতে শুরু করল।লোকশিল্পের ভাষা চিরকালই প্রবহমান, এর সুর কখনোই মুছে যায় না। আধুনিক শিল্পীরা সেটিকেই নতুন আলোয় দেখালেন, নতুন রূপ দিলেন। বাংলার মাটির রঙ, শেকড়ের রেখা, পটচিত্রের ছন্দ, মাটির প্রতিমার ভাষা সবই মিশে গেল নতুন চিন্তার আলোয়। একদিকে পটশিল্পের শৈলী, অন্যদিকে বিমূর্ততার ছায়া—এই দুইয়ের সংমিশ্রণেই আধুনিক বাংলা চিত্রকলার আত্মা গড়ে উঠল।

উপসংহার: আধুনিকতার আলোয় বাংলা চিত্রকলার নবজাগরণ

বাংলার চিত্রকলা কখনো থেমে থাকেনি, বরং প্রতিটি সময়ের সঙ্গে বদলেছে তার ভাষা, অনুভূতি আর রঙের ব্যঞ্জনা। আধুনিকতার প্রভাব শুধু পশ্চিমা শিল্পরীতির অনুকরণ নয়, বরং এটি ছিল এক আত্ম-অনুসন্ধানের যাত্রা, যেখানে শিল্পীরা তাঁদের শিকড়কে আঁকড়ে ধরে নতুন দিগন্তের সন্ধান করেছেন।

- বিমূর্ততার আবির্ভাব বাংলা চিত্রকলায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

- লোকশিল্প ও আধুনিকতার সংমিশ্রণ বাংলা চিত্রকলাকে দিয়েছে এক অনন্য পরিচয়।

- রাজনীতি, সমাজ, ইতিহাস, ব্যক্তিগত যন্ত্রণা—সবকিছুই রঙ আর রেখায় স্থান করে নিয়েছে।

বাংলায় আধুনিক চিত্রকলার প্রভাব শুধু শিল্পের ভাষা বদলায়নি, বরং আমাদের শিল্প-চেতনার গভীরে এক স্থায়ী পরিবর্তন এনেছে। এই পরিবর্তনই বাংলা চিত্রকলাকে দিয়েছে এক চিরকালীন শক্তি, যেখানে অতীত আর ভবিষ্যতের সেতুবন্ধনে সৃষ্টি হয় এক নতুন শিল্পবোধ—এক নিরব অথচ গভীর সংলাপ।

আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ! ❤️আমরা সবসময় চেষ্টা করি আপনাদের জন্য তথ্যসমৃদ্ধ, আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ কন্টেন্ট তৈরি করতে, যাতে আপনি নতুন কিছু জানতে ও শিখতে পারেন। আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা আমাদের সঙ্গে আপনার মতামত শেয়ার করতে চান, তাহলে “যোগাযোগ করুন” ফর্ম ব্যবহার করে সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলুন। আমরা আগ্রহের সঙ্গে আপনার কথা শুনতে প্রস্তুত এবং আপনার প্রতিক্রিয়াকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করি। এছাড়াও, ভবিষ্যতের আপডেট, নতুন নিবন্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিস না করতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন—একসঙ্গে জানবো, শিখবো, আর নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্ব দেখবো