আদিবাসী শিল্পকলার মান্যতা ও অবমূল্যায়ন

কলকাতার রাজ্য-প্রযোজিত আর্ট ফেয়ার-এ আদিবাসী শিল্পকলার অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলাটা আর নতুন কিছু নয়। শিল্পমহলের অভ্যন্তরে এক শ্রেণিভিত্তিক বৃত্ত গড়ে উঠেছে, যেখানে কলকাতার আর্ট সার্কিটে প্রান্তিক শিল্পীর স্থান কোথায়—এই প্রশ্নটা বারবার সামনে চলে আসে। এখন বিস্তারিতভাবে দেখা যাক, এই উপেক্ষার পেছনে কোন কোন সূক্ষ্ম অথচ শক্তিশালী প্রভাব কাজ করছে:

“লোকশিল্প” ট্যাগে গলা টিপে ধরা মূল্যবোধ — ঐতিহ্যের নামে আধুনিকতা থেকে বঞ্চিত

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

ভারতের শিল্প ইতিহাসে “লোকশিল্প” শব্দটি কখনো প্রশংসাসূচক হলেও, আধুনিক শিল্প আন্দোলনের (যেমন—বেঙ্গল স্কুল) সময় থেকে একটি নিম্নস্তরীয় সাংস্কৃতিক পরিচিতির প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। লোকশিল্পকে ঐতিহ্যগত, ‘অশিক্ষিত’ এবং ‘নান্দনিকভাবে অপরিণত’ বলে ভাবা শুরু হয়।

উদাহরণ:

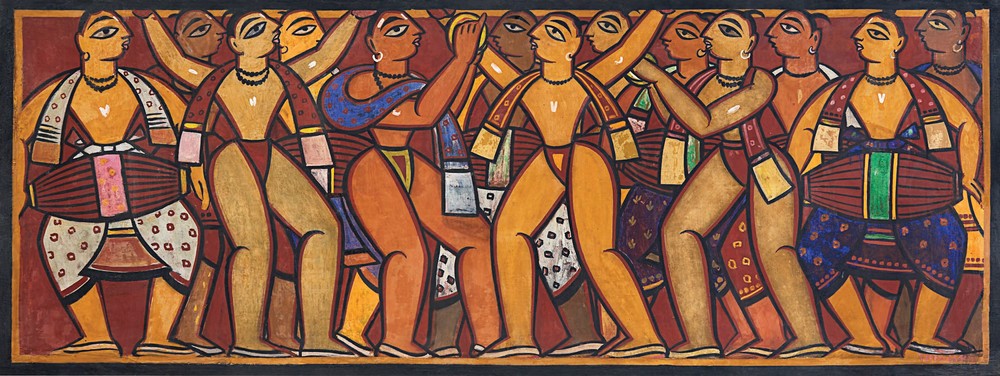

কলকাতার আর্ট ফেয়ার বা সরকারি আর্ট গ্যালারিতে সাঁওতাল পেইন্টিং, গন্ড শিল্প, বা টুসু-ভিত্তিক ভিজ্যুয়াল আর্ট সাধারণত ঠাঁই পায় না, অথচ এই ফর্মগুলি বিদেশে (বিশেষ করে জার্মানি, ফ্রান্সে) প্রদর্শিত হয়েছে। প্রশ্ন হল—তবে আমাদের নিজস্ব পরিসরে এদের গুরুত্ব কোথায়?

ফলাফল:

এই শ্রেণিবিন্যাস আদিবাসী শিল্পকে ‘উপভোক্তা-পছন্দনীয় নস্টালজিয়া’র পর্যায়ে নামিয়ে আনে, একে ভবিষ্যতের নয়—অতীতের শিল্প হিসেবে দেখে।

রাজ্য সরকারের শিল্পনীতিতে অন্তর্নিহিত শ্রেণি-বৈষম্য — পৃষ্ঠপোষকতার রাজনীতি

নিরীক্ষণযোগ্য বাস্তবতা:

বেশিরভাগ আর্ট ফেয়ার কিউরেটররা শিক্ষিত, শহুরে, ইংরেজি-মাধ্যমে প্রশিক্ষিত, এবং এক্সক্লুসিভ চিত্রকলার অভ্যন্তরীণ বৃত্তে আবদ্ধ। তাদের চোখে “আধুনিক শিল্প” মানেই এক ধরনের আন্তর্জাতিক রুচি—যা আদিবাসী শিল্পের ‘জমি-ভিত্তিক’ নান্দনিকতার থেকে আলাদা।

প্রশ্ন:

কেন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় একটা পটুয়া শিল্পীর বা জঙ্গলমহলের এক শিল্পীর জন্য ব্যক্তিগত রেসিডেন্সি বা প্রদর্শনীর সুযোগ নেই, অথচ শহুরে আর্ট গ্র্যাজুয়েটদের একাধিক ফান্ডিং পাওয়া যায়?

ফলাফল:

এই পক্ষপাত শিল্পজগতে সামাজিক অন্তর্ভুক্তির পরিবর্তে শিল্পচর্চাকে এক ধরনের অভিজাত একচেটিয়াতা করে তোলে।

শিল্প নির্বাচনের অস্বচ্ছ প্রক্রিয়া — নির্বাচনের আড়ালে নীরব পক্ষপাত

কীভাবে কাজ করে:

শিল্প নির্বাচন বোর্ডে কাদের রাখা হচ্ছে, কীভাবে প্রস্তাব যাচাই হচ্ছে—তার কোনো প্রকাশ্য নথি নেই। বহু শিল্পী অভিযোগ করেন, নির্বাচনের ভিত্তি পরিচিতি, তদ্বির ও ব্যক্তিগত রুচি।

ফলাফল:

শহুরে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা কেবল শিল্প বাছাই করছেন না, তারা সাংস্কৃতিক ক্ষমতার রূপরেখাও নির্ধারণ করছেন।

প্রস্তাবিত সমাধান:

একটি ন্যায্য, স্বচ্ছ এবং উন্মুক্ত জুরি বোর্ড গঠন করা উচিত, যেখানে প্রান্তিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিও অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

আদিবাসী সংস্কৃতিকে থিম বানিয়ে বাণিজ্য — “থিম” হিসেবে আদিবাসী, কিন্তু আদিবাসী শিল্পী অনুপস্থিত!

প্রতিকী ব্যবহার:

অনেক আর্ট ফেয়ারে আদিবাসী “থিম”-কে সামনে রাখা হয়—যেমন “শিকড়ের খোঁজ”, “পৃথিবীর সন্তান”, ইত্যাদি। কিন্তু সেই প্রদর্শনীতে আদিবাসী শিল্পীদের কাজ নেই, বরং শহুরে শিল্পীরা তাদের সংস্কৃতি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের কাজ দেখান।

এটা কী বলছে আমাদের সমাজ সম্পর্কে?

এই ব্যবহার এক ধরনের সাংস্কৃতিক উপনিবেশবাদের নিদর্শন—যেখানে প্রান্তিক সম্প্রদায়ের কণ্ঠস্বর হাইজ্যাক করে শহুরে শিল্পী নিজের পরিচিতি গড়ে তোলেন।

ফলাফল:

আদিবাসী শিল্পী থেকে তাদের ন্যারেটিভ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, অথচ তাদের জীবিকা, স্বীকৃতি ও আত্মপরিচয় ক্রমশ মুছে যাচ্ছে।

মিডিয়া ও একাডেমিক অবজ্ঞা — নথিভুক্তির অভাবে সাংস্কৃতিক বিস্মৃতি

বাস্তবতা:

আজও পশ্চিমবঙ্গের শিল্পবিশ্বে আদিবাসী শিল্পের ওপর একাডেমিক গবেষণা, প্রকাশনা বা সমালোচনামূলক আলোচনা বিরল। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট হিস্টরি কোর্সে এই শিল্পগুলির উল্লেখ প্রায় অনুপস্থিত।

ফলাফল:

আদিবাসী শিল্পের নান্দনিক পরিসর ও ভাষা হারিয়ে যায়, কারণ তাকে কেউ “জটিল”, “বিশ্লেষণযোগ্য” বলে গণ্য করে না।

প্রস্তাবনা:

সরকারি এবং বেসরকারি আর্ট ইনস্টিটিউটে আদিবাসী শিল্পকে বাধ্যতামূলক পাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

“কনটেম্পোরারি আর্ট” বনাম “কমিউনিটি আর্ট” বিভাজন — তাত্ত্বিক আধিপত্য বনাম জীবনের বাস্তবতা

সংজ্ঞাগত সমস্যা:

“কনটেম্পোরারি আর্ট” বলতে আমরা বুঝি এমন কিছু যা বিশ্ব বাজারে টিকে থাকার মতো ধারণাগতভাবে শক্তিশালী—এটি মূলত পশ্চিমা একাডেমিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গঠিত।

ফলাফল:

জীবনের মাটি থেকে উঠে আসা শিল্প, যা আদিবাসী সমাজে একেবারে শিকড়ে গাঁথা—তা অবজ্ঞার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়।

উদাহরণ:

একজন পুরুলিয়ার পটুয়া শিল্পী, যিনি কোভিড নিয়ে পটচিত্র আঁকছেন, তার শিল্প “কনটেম্পোরারি” নয় বলে বাদ পড়ে যায়, যদিও বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ আধুনিক।

অন্য রাজ্যের তুলনামূলক চিত্র — উৎসাহ বনাম উদাসীনতা

উল্লেখযোগ্য উদাহরণ:

ওড়িশা: ‘ললিতকলা অ্যাকাডেমি’-র অধীনে আদিবাসী শিল্পীদের আলাদা ফান্ডিং, প্রদর্শনী ও শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম রয়েছে।

মধ্যপ্রদেশ: ‘ভোপাল ট্রাইবাল মিউজিয়াম’ এবং বার্ষিক ‘আদিবাসী আর্ট ফেস্টিভ্যাল’ এখন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে?

এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের নিজস্ব কোনো আদিবাসী আর্ট পৃষ্ঠপোষক প্রকল্প নেই যা নিয়মিত, সংগঠিত বা লক্ষ্যভিত্তিক।

প্রান্তিক শিল্পীর স্থান কোথায়?

এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা মানেই আমাদের সমাজের গভীরে নেমে, একটি সাংস্কৃতিক গণতন্ত্র গড়ে তোলার প্রয়াস। আর্ট ফেয়ার বা গ্যালারি শুধু শিল্পের প্রদর্শনী নয়—তা এক জাতীয় সত্তার প্রদর্শনী। যদি আদিবাসী শিল্পীরা সেখানে না থাকেন, তবে সেটি একটি অসম্পূর্ণ পরিচয় তুলে ধরে।

কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ: আদিবাসী শিল্পের পক্ষে অল্প আলো, অনেক ছায়া

যদিও কলকাতার রাজ্য-প্রযোজিত আর্ট ফেয়ার-এ দীর্ঘদিন ধরে আদিবাসী শিল্পীদের বঞ্চনা ও প্রান্তিক শিল্পীদের সমস্যা স্পষ্ট, তবুও সময়ে সময়ে কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ দেখা গেছে—যা আংশিকভাবে হলেও এই অবমূল্যায়নের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। এই আলোচনায় আমরা সেই উদ্যোগগুলিকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করব এবং যাচাই করব, আদৌ এগুলির বাস্তব কার্যকারিতা কতটা।

“আদিবাসী হাট” ও “লোকশিল্প উৎসব”—স্বীকৃতি, না কি আলাদা রাখা?

পজিটিভ দিক:

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কিছু বেসরকারি সংস্থা প্রতি বছর বিভিন্ন জেলায় লোকশিল্প মেলা ও আদিবাসী হাট আয়োজন করে।

সাঁওতালি, কুঁড়মি, লোধা, ও ভুমিজ শিল্পীরা এই প্ল্যাটফর্মে তাদের কাজ প্রদর্শনের সুযোগ পান।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গি:

এই প্ল্যাটফর্মগুলিকে আলাদা করে রাখা হচ্ছে মূল কলকাতার রাজ্য-প্রযোজিত আর্ট ফেয়ার থেকে।

অর্থাৎ, কলকাতার আর্ট সার্কিটে প্রান্তিক শিল্পীর স্থান কোথায়—এই প্রশ্ন থেকে মূলধারার ফোরামগুলো এখনো দূরে।

উদাহরণ:

২০২৩-এ নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে “পশ্চিমবঙ্গ লোকশিল্প মেলা”-য় বহু আদিবাসী শিল্পী অংশ নিলেও, পার্শ্ববর্তী “স্টেট আর্ট এক্সপো”-তে তাদের কোনো স্থান ছিল না।

কিছু কিউরেটর-চালিত ব্যতিক্রমী প্রদর্শনী

পজিটিভ দিক:

কিছু নির্দিষ্ট আর্ট কিউরেটর—যেমন দেবাশিস দত্ত, অথবা তৃষ্ণা রায়—ছোট মাপের গ্যালারিতে আদিবাসী শিল্প ও সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্ব তুলে ধরেছেন।

এসব প্রদর্শনীতে আদিবাসী চিত্রভাষা ও প্রতীককে সমসাময়িক শিল্পের ফ্রেমে উপস্থাপন করার চেষ্টা হয়েছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গি:

এই ধরনের প্রদর্শনী খুব সীমিত দর্শক ও মিডিয়া কাভারেজ পায়।

সরকারি শিল্প প্রদর্শনীতে কারা সুযোগ পায়, সেই পরিসরে এই ধরনের কাজের প্রভাব প্রায় নেই বললেই চলে।

উদাহরণ:

২০২2 সালে দক্ষিণ কলকাতার বেসরকারি গ্যালারি “চিত্রবিন্দু”-তে একটি প্রদর্শনী হয়, যেখানে ঝাড়গ্রামের আদিবাসী নারী শিল্পীদের কাজ প্রথমবার শহুরে দর্শকের সামনে আসে। কিন্তু সেই শিল্পীরা পরের বছর রাজ্য আর্ট ফেয়ারে আমন্ত্রিত হননি।

ডিজিটাল মিডিয়া ও সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে আদিবাসী শিল্পের উত্থান

পজিটিভ দিক:

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম যেমন ইন্সটাগ্রাম, ইউটিউব এবং ইনডি আর্ট পোর্টালে এখন অনেক আদিবাসী শিল্পী নিজস্ব চ্যানেল খুলে কাজ প্রচার করছেন।

আদিবাসী শিল্পকলার মান্যতা এখানে অনেকাংশে দর্শকের ইন্টারেস্টের উপর নির্ভর করছে, প্রশাসনের ওপর নয়।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গি:

ডিজিটাল স্পেসেও প্রান্তিক শিল্পীদের উপস্থিতি সংখ্যালঘু; আর এদের প্রশিক্ষণ, ভাষাজ্ঞান ও সংস্থান অনেক সময় তাদের পিছিয়ে রাখে।

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই ডিজিটাল চর্চাকে তেমন উৎসাহ দেওয়া হয় না।

উদাহরণ:

বাঁকুড়ার চিত্রকর সুভাষ সরেন ইউটিউবের মাধ্যমে তার আদিবাসী মিথকেন্দ্রিক চিত্রকলার ধারাবাহিকতা শুরু করলেও, তিনি কলকাতার সরকারি আর্ট মেলায় আদিবাসী শিল্পীদের অংশগ্রহণ নেই কেন—এই প্রশ্নে বলেন, “লোকশিল্প বলেই আমাদের আলাদা করে রাখা হয়।”

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সেমিনার ও গবেষণা, কিন্তু মাঠে বাস্তবায়ন নেই

পজিটিভ দিক:

বিশ্বভারতী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে আদিবাসী শিল্প ও সংস্কৃতি নিয়ে বেশ কয়েকটি গবেষণামূলক প্রকল্প হয়েছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গি:

এই গবেষণা বাস্তব নীতিনির্ধারণ বা রাজ্য আর্ট ফেয়ারে প্রদর্শনের জন্য কার্যকরী সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে পারেনি।

শিল্প নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আছে কি—এই প্রশ্নে শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় নিশ্চুপ।

উদাহরণ:

২০১৯-এ একটি গবেষণাপত্রে স্পষ্ট বলা হয়, “পশ্চিমবঙ্গ সরকার আদিবাসী শিল্পের স্বীকৃতিকে উৎসাহ দিলেও, প্রদর্শনীর সুযোগ স্রেফ নীতিগত স্তরে আটকে আছে।”

জাতীয় স্তরের কিছু স্বীকৃতি, যা রাজ্যের শিল্পনীতিকে প্রশ্নের মুখে ফেলে

পজিটিভ দিক:

কিছু আদিবাসী শিল্পী (যেমন পুরুলিয়ার বাসিন্দা গীতারানি হাঁসদা) জাতীয় স্তরে ললিতকলা একাডেমির সম্মান পেয়েছেন।

এসব ঘটনা আদিবাসী শিল্পকলার মান্যতা পাওয়ার দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করেছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গি:

এই জাতীয় স্বীকৃতি রাজ্য স্তরে প্রভাব ফেলেনি। কলকাতার রাজ্য-প্রযোজিত আর্ট ফেয়ার এই শিল্পীদের প্রায় অদৃশ্য রেখেছে।

ফলস্বরূপ প্রশ্ন:

রাজ্য পৃষ্ঠপোষকতায় কাদের শিল্প তুলে ধরা হয়, যখন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীরও কলকাতার আর্ট সার্কিটে প্রবেশাধিকার নেই?

এগুলোই যদি ইতিবাচক পদক্ষেপ হয়, তবে মূলধারার ঢেউ এখনো আদিবাসী শিল্পীদের ছুঁতে পারেনি। কলকাতার আর্ট সার্কিটে প্রান্তিক শিল্পীর স্থান কোথায়—এই প্রশ্ন থেকে বোঝা যায়, কিছু আলোর রেখা থাকলেও গভীর অন্ধকার এখনো অতিক্রান্ত নয়।

ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা: একটি শুদ্ধ, ন্যায়নিষ্ঠ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিল্প জগতের পরিকল্পনা

নীতিগত পুনর্বিন্যাস: মূল কাঠামোতেই সংস্কার

▸ আদিবাসী শিল্পকে নীতির মূলধারায় আনা

“পশ্চিমবঙ্গের আর্ট ফেয়ারে আদিবাসী শিল্পীদের অংশগ্রহণ” বাধ্যতামূলক করে নীতিগত ঘোষণা দিতে হবে।

প্রতিটি সরকারি আর্ট প্রদর্শনীতে কমপক্ষে ২৫% জায়গা আদিবাসী শিল্পীদের জন্য বরাদ্দ থাকুক, যেটা হবে আইনি কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত।

▸ গভর্নিং বডিতে প্রতিনিধিত্ব

পশ্চিমবঙ্গের আর্ট কাউন্সিল বা কালচারাল অ্যাডভাইসরি বোর্ডে অন্তত ১ জন আদিবাসী শিল্পী বা গবেষকের প্রতিনিধিত্ব বাধ্যতামূলক করা হোক।

এতে শুধু “পশ্চিমবঙ্গের আর্ট ফেয়ারে আদিবাসী শিল্পীদের অংশগ্রহণ” নয়, আদিবাসী ভাবনাগুলিও নীতিগত স্তরে প্রভাব ফেলবে।

অর্থনৈতিক সমতা নিশ্চিতকরণ: পৃষ্ঠপোষকতা ও ফান্ডিংয়ের সমবন্টন

▸ স্বতন্ত্র ফান্ডিং চ্যানেল

“আদিবাসী শিল্পীদের জন্য পৃথক আর্ট ফান্ড” গঠন করা হোক, যার উৎস হতে পারে CSR তহবিল, রাজ্য সংস্কৃতি বিভাগ ও আন্তর্জাতিক দাতব্য প্রতিষ্ঠান।

প্রতিযোগিতামূলক অনুদান না দিয়ে সুনির্দিষ্ট প্রকল্পভিত্তিক অনুদান (project-based micro-grants) আদিবাসী শিল্পীদের দেওয়া উচিত।

উদাহরণ:

ছত্তিশগড় সরকার ২০২3 সালে “গোত্র শিল্প মিশন” চালু করে যেখানে ১০০ জন আদিবাসী শিল্পীকে ব্যক্তিগত আর্ট কিট ও ফান্ড দেওয়া হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গেও এই ধাঁচে উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

বাজারের সাথে সংযোগ: বাণিজ্যিকীকরণে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা

▸ “পশ্চিমবঙ্গের আর্ট ফেয়ারে আদিবাসী শিল্পীদের অংশগ্রহণ” বাণিজ্যিক সফলতার চাবিকাঠি হোক

বড় কর্পোরেট আর্ট ইনস্টলেশন ও বিল্ডিং ডিজাইনে আদিবাসী শিল্প অন্তর্ভুক্ত করাই যেতে পারে বাধ্যতামূলক CSR প্রকল্প হিসেবে।

আদিবাসী শিল্পকে শুধুমাত্র “দর্শনীয়” না বানিয়ে “ক্রয়যোগ্য” করার জন্য গ্যালারি ও ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিক্রির সুযোগ তৈরির দাবি জোরদার করতে হবে।

▸ উদাহরণ:

বেঙ্গালুরুর “Craftroots” প্ল্যাটফর্ম ঝাড়খণ্ডের সোহারাই শিল্পীদের সরাসরি সংযুক্ত করেছে বিদেশি ক্রেতাদের সাথে। পশ্চিমবঙ্গের আঙিনাতেও অনুরূপ প্রযুক্তি-ভিত্তিক সংযোগ গড়ে তোলা প্রয়োজন।

একাডেমিক ও গবেষণাগত পুনরাবিষ্কার: পঠনপাঠনের প্রধান স্রোতে প্রান্তিক শিল্প

▸ সিলেবাসে অন্তর্ভুক্তিকরণ

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন আর্টস কারিকুলামে “আদিবাসী চিত্র ও স্থাপত্যশিল্প” বিষয় বাধ্যতামূলক করা হোক।

ভিজ্যুয়াল কালচার কোর্সে “পশ্চিমবঙ্গের আর্ট ফেয়ারে আদিবাসী শিল্পীদের অংশগ্রহণ” সম্পর্কিত গবেষণামূলক থিসিস উৎসাহিত করা হোক।

▸ ভিজ্যুয়াল আর্কাইভ গড়ে তোলা

রাজ্য সরকার একটি ডিজিটাল ভিজ্যুয়াল লাইব্রেরি তৈরি করতে পারে যেখানে প্রামাণ্য ভিডিও, শিল্পী সাক্ষাৎকার ও কাজের তথ্য সংরক্ষিত থাকবে।

এই তথ্যভাণ্ডার মিডিয়া, গবেষণা, ও শিল্প সমালোচনার জন্য আদর্শ হবে।

প্রযুক্তি ও মিডিয়ার মাধ্যমে বৈশ্বিকীকরণ

▸ NFT এবং ব্লকচেইন-ভিত্তিক শিল্প বিক্রি

আদিবাসী শিল্পীদের জন্য “ডিজিটাল পটচিত্র” বা “NFT ফোক আর্ট” চালু করলে তারা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করতে পারবেন।

“পশ্চিমবঙ্গের আর্ট ফেয়ারে আদিবাসী শিল্পীদের অংশগ্রহণ” যদি ডিজিটাল ফর্মে রূপান্তরিত হয়, তাহলে শিল্পীর প্রতি সচেতনতা আরও দ্রুত ছড়াবে।

উদাহরণ:

দক্ষিণ আফ্রিকার “Urban Xchange” প্রজেক্টে আদিবাসী শিল্পী কেবল ভিডিও আর্কাইভ নয়, তাদের কাজকে AI ব্যাখ্যাকারীর মাধ্যমে ডিকোড করিয়ে NFT-তে রূপান্তর করেছেন।

সাংস্কৃতিক কূটনীতি: আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে স্থান তৈরি

▸ India Art Fair বা Kochi Biennale-তে আলাদা আদিবাসী সেকশন

“পশ্চিমবঙ্গের আর্ট ফেয়ারে আদিবাসী শিল্পীদের অংশগ্রহণ” যদি Kochi Biennale-এর মত আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে স্থান পায়, তবে তা পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক শিল্পীদের জন্য যুগান্তকারী হবে।

▸ Cultural Exchange Programme চালু করা

আদিবাসী শিল্পীদের বিদেশে প্রদর্শনী ও রেসিডেন্সিতে অংশগ্রহণে সহায়তা দিলে তা আন্তর্জাতিক শিল্প সমাজে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্বের মান বাড়াবে।

মনোভাবের রূপান্তর: কিউরেটরদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

▸ “লোকশিল্প” বনাম “আধুনিক শিল্প” এই বিভাজন ভাঙতে হবে

কিউরেটর ও আর্ট ডিরেক্টরদের মধ্যে পুনঃপ্রশিক্ষণ ও sensitization প্রোগ্রাম চালু করে আদিবাসী শিল্পকে “সহজ শিল্প” নয়, বরং layered, symbolic এবং রাজনৈতিক বলেই চিহ্নিত করতে হবে।

▸ উদাহরণ:

ইউনেস্কোর সহায়তায় নাইজেরিয়ায় কিউরেটরদের জন্য চালু হয়েছে “Decolonizing Visual Practice” কোর্স। পশ্চিমবঙ্গেও এরকম একটি কিউরেটর ফোরাম গঠন জরুরি।

পরিবর্তনের দায় কার?

“পশ্চিমবঙ্গের আর্ট ফেয়ারে আদিবাসী শিল্পীদের অংশগ্রহণ” একটি প্রতীক নয়—এটা একটি সাংস্কৃতিক দায়। শিল্প যদি সমাজের প্রতিচ্ছবি হয়, তাহলে সেই প্রতিচ্ছবিতে প্রান্তিকের মুখ না থাকলে, সেটি ন্যায়নিষ্ঠ নয়। এই দায় শুধু সরকারের নয়, শিল্প সমাজ, কিউরেটর, গ্যালারিস্ট এবং আমজনতারও।

শিল্পের আয়নায় কার মুখ দেখা যাচ্ছে?

প্রশ্নের কেন্দ্রবিন্দুতে “পশ্চিমবঙ্গের আর্ট ফেয়ারে আদিবাসী শিল্পীদের অংশগ্রহণ”

পশ্চিমবঙ্গের আর্ট ফেয়ারে আদিবাসী শিল্পীদের অংশগ্রহণ এখনো প্রায়শই প্রতীকী বা “টোকেনিস্টিক”। তারা থাকেন, কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বর কি শোনা যায়?

অধিকাংশ সময় আদিবাসী শিল্পীরা প্রদর্শনীতে নৈঃশব্দ্যের প্রতীক হয়ে থাকেন—সাজানো যায়গার এক কোণে, বড় শহরের দর্শকদের “এক্সোটিক কিউরিওসিটি” হয়ে।

“শিল্প নীতিতে প্রান্তিকতার অন্তর্ভুক্তি” কি নথিতে সীমাবদ্ধ?

▸ নীতিগত অন্তর্ভুক্তি বনাম বাস্তব অন্তর্ভুক্তি

একদিকে, সরকারি সংস্কৃতি বিভাগ মাঝে মাঝে শিল্প নীতিতে প্রান্তিকতার অন্তর্ভুক্তি নিয়ে কাগুজে ঘোষণা দেয়। অন্যদিকে বাস্তবে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের শিল্প প্রদর্শনীর ৯০% ক্ষেত্রেই আধুনিক আরবান শিল্পীদের আধিপত্য।

উদাহরণ: ২০২৩ সালের একটি সরকারি আর্ট ফেস্টিভ্যালে আদিবাসী শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানানো হলেও তাঁদের স্টলগুলো ছিল মূল প্রবেশপথ থেকে ৪০০ মিটার দূরে, যেখানে দর্শনার্থীর সংখ্যা ছিল নগণ্য।

শিল্প যদি প্রতিবাদ হয়, তবে কে প্রতিবাদ করবে প্রান্তিকদের হয়ে?

▸ কেউ কি শিল্পকেই প্রশ্ন করছে?

পশ্চিমবঙ্গের আর্ট ফেয়ারে আদিবাসী শিল্পীদের অংশগ্রহণ কীভাবে সামাজিক ভেদরেখা পুনরুৎপাদন করছে, তা নিয়ে কি কোনো কিউরেটর বা গ্যালারিস্ট আত্মসমালোচনামূলক প্রশ্ন করছেন?

শিল্প যদি প্রশ্ন তোলে ক্ষমতার বিরুদ্ধে, তবে শিল্পের ভেতরের ক্ষমতা কাঠামোই যদি বৈষম্যমূলক হয়, তাহলে সেই শিল্প কতটা বিশ্বাসযোগ্য?

শিল্প সমালোচনার ভেক – কিন্তু প্রান্তিকের ছবি অনুপস্থিত

আজকের পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সমালোচনা জগতে “পোস্ট-কলোনিয়াল রিডিং”, “মডার্নিজম বনাম ইনডিজেনিটি” ইত্যাদি বিষয় উঠে এলেও, বাস্তবে শিল্প নীতিতে প্রান্তিকতার অন্তর্ভুক্তি এখনো একধরনের “ক্যাচফ্রেজ” হয়ে রয়ে গেছে।

আদিবাসী শিল্পীর কাজ নিয়ে সমালোচনা, গবেষণা বা মনোগ্রাফ ক’টি প্রকাশিত হয়েছে বিগত ৫ বছরে?

দায় কেবল সরকারের নয়, শিল্প সমাজেরও

▸ গ্যালারিস্ট, আর্ট ক্রিটিক ও মিডিয়ার ভূমিকাও সমালোচনার দাবি রাখে

মিডিয়া শুধু “লোকশিল্প” শব্দে আদিবাসী শিল্পকে সীমাবদ্ধ করছে। শিল্পী নয়, শুধু “ক্র্যাফটসম্যান” বলে তাকে চিহ্নিত করা হচ্ছে বারবার।

পশ্চিমবঙ্গের আর্ট ফেয়ারে আদিবাসী শিল্পীদের অংশগ্রহণ নিয়ে আজও বড় মিডিয়া হাউসগুলোর আর্ট রিপোর্টে পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ অনুপস্থিত।

পশ্চিমবঙ্গের আর্ট ফেয়ারে আদিবাসী শিল্পীদের অংশগ্রহণ কোনো ভদ্রলোকসুলভ সহানুভূতির প্রয়োগ নয়, এটি একটি ন্যায্যতা, একটি সংস্কৃতিক ঋণ। আর এই ঋণ শুধু সরকারি প্রকল্পে স্থান দিয়ে পরিশোধ করা যাবে না; এর জন্য চাই রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সাংস্কৃতিক শুদ্ধতা, এবং সর্বোপরি, শিল্পজগতের ভেতরের কাঠামোগত সংস্কার।

আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ! ❤️আমরা সবসময় চেষ্টা করি আপনাদের জন্য তথ্যসমৃদ্ধ, আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ কন্টেন্ট তৈরি করতে, যাতে আপনি নতুন কিছু জানতে ও শিখতে পারেন। আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা আমাদের সঙ্গে আপনার মতামত শেয়ার করতে চান, তাহলে “যোগাযোগ করুন” ফর্ম ব্যবহার করে সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলুন। আমরা আগ্রহের সঙ্গে আপনার কথা শুনতে প্রস্তুত এবং আপনার প্রতিক্রিয়াকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করি। এছাড়াও, ভবিষ্যতের আপডেট, নতুন নিবন্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিস না করতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন—একসঙ্গে জানবো, শিখবো, আর নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্ব দেখবো