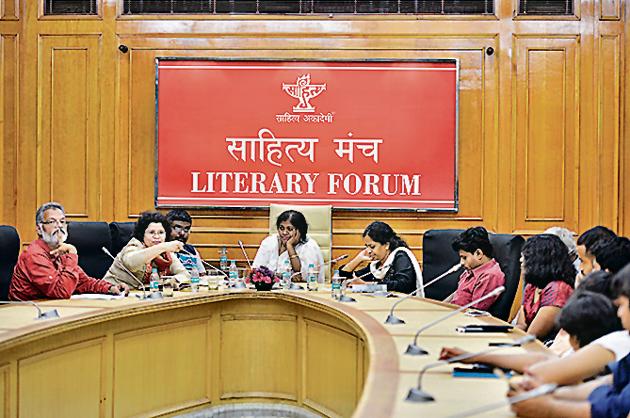

সাহিত্য উৎসব বিতর্ক বর্তমানে বাঙালি সাহিত্যচর্চার এক জটিল ও সংবেদনশীল ইস্যু হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য উৎসবগুলিতে জাতীয়তাবাদী লেখকদের অনুপস্থিতি নিয়ে শুরু হয়েছে তীব্র লেখক বর্জন বিতর্ক। মতাদর্শিক সংঘাত, লেখক নির্বাচনের পক্ষপাতিত্ব এবং সাহিত্য মহলের রাজনীতি—এই সমস্ত উপাদান মিলে তৈরি হয়েছে এক গভীর মতভেদ। উৎসব থেকে বাদ পড়া লেখকদের মূল্যায়ন না হওয়া এবং বাঙালি লেখায় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা এই বিতর্ককে আরও জটিল করে তুলছে। পাঠক, আপনি কি মনে করেন সাহিত্যিক নির্বাচন সত্যিই নিরপেক্ষ?

সূচিপত্র

Toggleকেন সাহিত্য উৎসব বিতর্ক এত গুরুত্বপূর্ণ?

সাহিত্য উৎসব বিতর্ক শুধু লেখক আমন্ত্রণ বা বাদ পড়ার বিষয় নয়, এর অন্তরালে আছে মতাদর্শ, পক্ষপাত এবং সাংস্কৃতিক প্রতিপত্তির সংঘাত। বাঙালি লেখায় রাজনৈতিক প্রভাব এখন এতটাই প্রবল যে সাহিত্যজগৎও তার বাইরে থাকছে না। নিচে কিছু সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো, যা এই বিতর্ককে আরও গভীর করে তোলে:

🎭 মতাদর্শিক সংঘাত: জাতীয়তাবাদ বনাম প্রগতিশীলতা

জাতীয়তাবাদী লেখক অনেকেই অভিযোগ করেছেন, উৎসবের আয়োজকরা শুধু প্রগতিশীল মতাদর্শে বিশ্বাসী লেখকদেরকেই স্থান দেন।

পক্ষান্তরে, প্রগতিশীল মহল দাবি করে, সাহিত্য রাজনীতির বাইরে হওয়া উচিত—তবে নির্বাচন যে আদতে পক্ষপাতমূলক, তা একাধিক উৎসবে স্পষ্ট।

উদাহরণ:

২০২২ সালে এক বাংলা সাহিত্য উৎসবে বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী লেখক আশিস চক্রবর্তীর নাম শেষ মুহূর্তে বাদ পড়ে। তিনি একজন মুক্তিযুদ্ধ-ভিত্তিক লেখক, যিনি একাধিক পুরস্কারপ্রাপ্ত। তার বাদ পড়ার পিছনে নাকি ছিল ‘বিষয়বস্তু অতিরিক্ত রাজনৈতিক’—এমন অজুহাত।

➡️ এই ঘটনায় স্পষ্ট উঠে আসে বাঙালি লেখায় রাজনৈতিক প্রভাব কতটা তীব্রভাবে কাজ করছে।

🎙️ লেখক নির্বাচনের পক্ষপাতিত্ব

বেশিরভাগ উৎসবে এক নির্দিষ্ট সাহিত্য মহলের লেখকরাই ঘুরে ফিরে থাকেন।

নতুন কিংবা ভিন্নধারার জাতীয়তাবাদী লেখকদের অবমূল্যায়ন এখন রীতিমতো সাধারণ ঘটনা।

মজার তথ্য:

এক নামজাদা সাহিত্য উৎসবে বিগত পাঁচ বছরে অংশগ্রহণকারী লেখকদের তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ৮৫% লেখক একই চেনা মহলের।

➡️ এটি স্পষ্টভাবে বোঝায় যে সাহিত্য উৎসব বিতর্ক শুধু মতভেদ নয়, এক ধরণের নিয়মিত বর্জনের রাজনীতিও।

📚 সাহিত্য উৎসবে মতাদর্শ ও আড়ালের সত্য

একাধিক সাহিত্য উৎসব নিজেদের অরাজনৈতিক বলে দাবি করলেও, আয়োজকদের ব্যক্তিগত মতাদর্শ অনুষ্ঠানের মূল সুর নির্ধারণ করে দেয়।

বাঙালি সাহিত্য রাজনীতি আজ এতটাই প্রভাবশালী যে লেখকের সামাজিক অবস্থান ও রাজনৈতিক মনোভাব তাদের উপস্থিতি নির্ধারণ করে।

আসল ঘটনা:

এক তরুণ লেখক যিনি “রামায়ণ ও স্বাধীনতা যুদ্ধ: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ” নামে একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লেখেন, তাকে এক সাহিত্য উৎসবে আমন্ত্রণ জানানো হলেও পরে ‘জনসংবেদনশীল’ ইস্যু বলে বাদ দেওয়া হয়।

➡️ এটি আরেকটি ক্লাসিক উদাহরণ, যেখানে বাঙালি লেখায় রাজনৈতিক প্রভাব একটি প্রামাণ্য অথচ অস্বস্তিকর বাস্তবতা।

🧭 সাহিত্যিক মতভেদ ও সমাজের প্রতিফলন

আজ সাহিত্যিক মতভেদ শুধু বই বা আলোচনা সীমিত নয়, এটি সমাজের বৌদ্ধিক বিভাজনের অংশ।

একদল মনে করেন, লেখক বর্জন বিতর্ক নীতিগত বিষয়—তাদের মতে, বিভাজন না থাকলে মতভেদও থাকত না।

চমকপ্রদ পরিসংখ্যান:

২০১৮-২০২3 পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য উৎসবগুলির ৭০% সেশনে জাতীয়তাবাদী লেখক ছিলেন না—যদিও ওই সময়ে তাঁরা একাধিক জনপ্রিয় বই প্রকাশ করেছিলেন।

➡️ এই তথ্যই বলে দেয়, সাহিত্য উৎসব বিতর্ক মূলত একধরনের ‘soft censorship’–যা আদতে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

🔮 বাঙালি লেখকের মূল্যায়ন ও ভবিষ্যৎ আশঙ্কা

সাহিত্য উৎসব মানেই যদি একই মতের লেখকদের জমায়েত হয়, তাহলে নতুন চিন্তা বা বিকল্প দর্শনের প্রকাশ কোথায়?

বাঙালি লেখকের মূল্যায়ন যদি মতাদর্শ নির্ভর হয়ে পড়ে, তাহলে পাঠকের হাতে আসবে একরৈখিক, প্রভাবিত সাহিত্য।

সতর্কতা:

যদি এই প্রবণতা চলতে থাকে, ভবিষ্যতে বহু উদীয়মান জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিকদের অবমূল্যায়ন সাহিত্য সংস্কৃতির একপেশে অবনতি ডেকে আনবে।

➡️ তাই, সাহিত্য উৎসবের নীতিনির্ধারণ আরও স্বচ্ছ হওয়া দরকার। উৎসবের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মতের বৈচিত্র্য, ব্যক্তিত্ব নয়।

আসলে কী নিয়ে ভাবতে হবে?

সাহিত্য উৎসব বিতর্ক আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, সাহিত্য আর শুধুমাত্র শিল্পের চর্চা নয়—এটি এখন বাঙালি লেখায় রাজনৈতিক প্রভাব দ্বারা পরিচালিত এক নতুন বাস্তবতা। পাঠক, আপনি যদি মনে করেন একটি সত্যিকার সাহিত্য উৎসবের চেহারা হওয়া উচিত মুক্ত ও বৈচিত্র্যময়, তাহলে এই বিতর্ক আপনাকে ভাবতে বাধ্য করবে।

কারা এই বিতর্কের পেছনে?

সাহিত্য শুধুই শিল্প নয়—এটা এখন মতাদর্শ, পরিচিতি এবং রাজনৈতিক অবস্থানের খেলার ময়দান। আর এই খেলায় পরিচালনার হাতযশ যাদের, তাঁরাই সাহিত্য উৎসব বিতর্ক-এর নেপথ্যের চালক। নিচে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো—

📌 আয়োজক সংস্থা ও তাদের গোপন রূচিবোধ

▪️ উৎসবের কাঠামো এবং তহবিল:

প্রায় সব বড় সাহিত্য উৎসব কোনো না কোনো কর্পোরেট বা মিডিয়া হাউস দ্বারা স্পনসরড। এই তহবিলের উৎস বিচার করলে দেখা যায়, এর অনেকটাই রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত।

যেখানে তহবিল, সেখানেই মত—এবং সেই মত থেকেই তৈরি হয় লেখক নির্বাচনের পক্ষপাতিত্ব।

▪️ সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতাদর্শিক ছায়া:

উৎসবের কিউরেটর বা সম্পাদকরা অনেক সময় এক বিশেষ প্রগতিশীল ঘরানার অনুসারী। তাদের চোখে জাতীয়তাবাদী লেখক মানেই ‘বিদ্রুপযোগ্য’, ‘অপ্রাসঙ্গিক’ বা ‘রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর’।

এই মনোভাব থেকেই উৎসব থেকে উৎসব থেকে বাদ পড়া লেখক-এর তালিকা দীর্ঘ হয়।

➡️ ফলত, বাঙালি লেখায় রাজনৈতিক প্রভাব নেপথ্য থেকে নির্ধারণ করে দেয় কারা আলোয় থাকবেন, আর কারা অন্ধকারে।

🧠 নির্বাচক বোর্ড বা সাহিত্যিক কমিটির গঠন

▪️ গোপন লবিং ও সাহিত্যিক মহলের রাজনীতি:

অনেক সময় দেখা যায়, উৎসবের প্যানেল তৈরির আগে থেকেই একটা চেনা মহল তার ‘নিজেদের লোক’ ঢোকাতে ব্যস্ত থাকে।

কেউ যদি জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিকদের অবমূল্যায়ন নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তাকে বলা হয় “আপনি রাজনৈতিক, আমরা সাহিত্য নিয়ে ভাবি।”

▪️ নির্ধারিত বিষয়ে একপাক্ষিকতা:

সাহিত্যিক মতভেদ থাকা উচিত, কিন্তু উৎসবে শুধু একঘেয়ে মতবাদের আলোচনা হলে বাঙালি সাহিত্য বিতর্ক চলতেই থাকবে।

উদাহরণস্বরূপ, ২০২3 সালের এক উৎসবে ‘ভারতের সমসাময়িক জাতীয়তাবাদ’ বিষয়কে ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হয়।

➡️ এইসব ঘটনা স্পষ্ট করে দেয়, সাহিত্য উৎসবে মতাদর্শ অনেক ক্ষেত্রেই পূর্ব নির্ধারিত এবং মতভিন্নতা অবাঞ্ছিত।

🗣️ মিডিয়া ও মতপ্রবাহের মদতদাতা

▪️ মিডিয়ার ভূমিকা:

অনেক বাংলা চ্যানেল ও পত্রিকা নিজেদের উৎসব আয়োজন করে। তারা প্রায়শই এমন লেখক নির্বাচন করে যাঁরা তাদের মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

লেখক ও মত প্রকাশ আজকাল প্রায় মিডিয়া অনুমোদনের ওপর নির্ভর করছে—এই প্রবণতা উদ্বেগজনক।

▪️ জনপ্রিয়তা বনাম মূল্যায়ন:

অনেকে বলেন, “যার জনপ্রিয়তা বেশি, তাকেই ডাকা হয়।” কিন্তু বাস্তবে অনেক জাতীয়তাবাদী লেখক যাদের পাঠকসংখ্যা অনেক, তারা থেকেও ডাক পান না।

➡️ মিডিয়া যেমন উৎসবে লেখককে আনে, তেমনই বাঙালি লেখায় রাজনৈতিক প্রভাব জারি রাখে তাদের মতপ্রচারে।

🔍 রাষ্ট্র বা প্রশাসনিক স্তরের প্রভাব

▪️ পরোক্ষ নির্দেশনা:

অনেক উৎসবে কিছু লেখকের নাম বাদ পড়ে প্রশাসনিক “অনুরোধে”। যদিও সরাসরি কিছু বলা হয় না, কিন্তু বার্তা স্পষ্ট—“সংবেদনশীল ইস্যু এড়িয়ে চলুন।”

▪️ সাহিত্যিক বর্জন এক ধরনের কৌশল:

মতাদর্শিক লেখকদের আলোচনার বাইরে রাখার জন্যই এই কৌশল নেওয়া হয়—যাতে বিতর্ক না হয়, অথচ নীরবভাবে মতভিন্নতার জন্য বর্জন চলতেই থাকে।

➡️ এই পরোক্ষ প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণই সাহিত্য উৎসব বিতর্ক-কে আরও জটিল করে তোলে।

🎯 অতএব…

সাহিত্য উৎসব বিতর্ক শুধু কয়েকজন বাদ পড়া লেখকের দুঃখগাথা নয়, বরং একটি দীর্ঘস্থায়ী ও গভীর বাঙালি লেখায় রাজনৈতিক প্রভাব-এর প্রতিচ্ছবি। আয়োজক সংস্থা, মিডিয়া, সাহিত্যিক লবি, এমনকি প্রশাসন—সবাই মিলে তৈরি করেছে এক পক্ষপাতদুষ্ট পরিবেশ, যেখানে জাতীয়তাবাদী লেখক মানেই বিতর্ক।

🌍 বাঙালি জীবনে এর প্রভাব

সাহিত্য উৎসব কেবল বইপ্রেমীদের উৎসব নয়—এটা এক ধরনের সাংস্কৃতিক দিকনির্দেশ। আর এই দিকনির্দেশে কারা জায়গা পাচ্ছেন, আর কারা পাচ্ছেন না, তা সরাসরি প্রভাব ফেলছে বাঙালি লেখায় রাজনৈতিক প্রভাব-এর ওপর। এবার বিশদভাবে দেখি, কীভাবে এই সাহিত্য উৎসব বিতর্ক নীরবে প্রভাবিত করছে বাঙালির মননচর্চা ও সাংস্কৃতিক সত্তাকে।

🧠 পাঠকের মন তৈরি হচ্ছে একমুখী পথে

▪️ একঘেয়ে মতবাদে সীমাবদ্ধ পাঠ্যধারা

উৎসবের আলোচনায় বারবার একই ধরণের “প্রগতিশীল” ভাবনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে।

জাতীয়তাবাদ বনাম প্রগতিশীলতা নিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ বিতর্ক নয়, বরং একতরফা প্রপাগান্ডা দাঁড় করানো হচ্ছে।

এর ফলে পাঠকরা অজান্তেই বাঙালি লেখায় রাজনৈতিক প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একপাক্ষিক মত গঠন করছেন।

▪️ পাঠ্য অভিজ্ঞতায় শূন্যতা

সাহিত্যে ভিন্নমতের অনুপস্থিতি মানে চিন্তনের সীমাবদ্ধতা।

যেমন, মুকুন্দলাল সরকার নামের এক জাতীয়তাবাদী লেখক যিনি partition-এর সময়কার বাঙালির যন্ত্রণাকে কেন্দ্র করে একটি সিরিজ লিখেছিলেন, তাঁকে কোনো বাংলা সাহিত্য উৎসবে ডাকাই হয়নি।

পাঠক কখনো জানতেই পারছেন না, তাঁর লেখায় থাকা বাঙালি সাহিত্য বিতর্ক বা ইতিহাসের জটিল দিকগুলি।

🧓 লেখকদের মানসিকতা ও অনুপ্রেরণায় ধাক্কা

▪️ অবমূল্যায়ন ও নিজেকে প্রমাণের বাধা

জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিকদের অবমূল্যায়ন লেখকদের মাঝে একটি গভীর হতাশা তৈরি করছে।

অনেক উদীয়মান লেখক যাঁরা নিজেদের ঐতিহ্য বা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নিয়ে লেখেন, উৎসবে জায়গা না পেয়ে লেখাই বন্ধ করে দিয়েছেন।

▪️ লেখা বিক্রির বাজারে প্রভাব

সাহিত্য উৎসব থেকে বাদ পড়া মানেই মিডিয়া কভারেজ, পুস্তক বিপণন ও পাঠকসংখ্যা—সব কিছুতেই পতন।

অর্থাৎ সাহিত্য উৎসবে মতাদর্শ কেবল চিন্তাভাবনায় নয়, লেখকের আয়ের দিকেও প্রভাব ফেলে।

🗣️ সামাজিক স্তরে মতপ্রকাশের সংকোচ

▪️ জাতীয়তাবাদী মত মানেই ‘প্রতিক্রিয়াশীল’ তকমা

শিক্ষিত শহুরে শ্রেণির মধ্যে একটা অদৃশ্য ভয়—“আমি যদি জাতীয়তাবাদী লেখক পছন্দ করি, তবে আমাকে কি রক্ষণশীল ভাবা হবে?”

এই চিন্তা থেকেই মতভিন্নতার জন্য বর্জন শুরু হয় সামাজিক পরিসরেও।

▪️ লেখক ও পাঠকের মাঝে দূরত্ব

একদল পাঠক মনে করেন, তাঁদের মতাদর্শকে উপেক্ষা করা হচ্ছে।

অন্যদিকে উৎসবের নির্বাচিত লেখকরা প্রায়শই অচেনা থেকে যাচ্ছেন অধিকাংশ সাধারণ পাঠকের কাছে।

➡️ ফলে, তৈরি হচ্ছে এক সাংস্কৃতিক ফাটল—যা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে সমগ্র বাঙালি সাহিত্য রাজনীতি জুড়ে।

🎓 শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব

▪️ একমুখী পাঠ্যপুস্তক নীতি

বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যপাঠে উৎসব নির্বাচিত লেখকদের লেখা বেশি অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে।

এর ফলে বাঙালি লেখায় রাজনৈতিক প্রভাব শিক্ষার্থীদের চিন্তাধারাকেও নিয়ন্ত্রণ করছে।

▪️ গবেষণার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন

গবেষকরা একসময় যাঁরা জাতীয়তাবাদী লেখক নিয়ে কাজ করতেন, এখন তাঁদের গবেষণাপত্র গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে না।

উদাহরণ: এক বাঙালি গবেষক ‘নবজাগরণ যুগের দেশপ্রেম’ নিয়ে কাজ করতে চেয়ে তিরস্কৃত হন ‘রাজনৈতিক উদ্দেশ্য’ দেখানোর অভিযোগে।

📚 ভবিষ্যতের সাহিত্যিক প্রজন্ম কেমন হবে?

এই চলমান লেখক বর্জন বিতর্ক আগামী দিনের লেখকদেরও নিরুৎসাহিত করছে।

নতুন লেখকরা ‘নিরাপদ মতবাদ’-এর ভেতরে নিজেকে আটকে ফেলছেন।

ফলে হারিয়ে যাচ্ছে সাহিত্যের স্বাভাবিক স্পর্ধা, বিভাজন তৈরি হচ্ছে সাহিত্যের ভিতরেই—যেখানে সাহসী লেখক মানেই ‘বিতর্কিত’।

সাহিত্য উৎসব বিতর্ক আর শুধুই উৎসবকে ঘিরে নয়। এটা একটা বৃহৎ সাংস্কৃতিক পটপরিবর্তনের অংশ, যেখানে বাঙালি লেখায় রাজনৈতিক প্রভাব গভীরভাবে গেঁথে গেছে সমাজে, শিক্ষায়, পাঠ্যভ্যাসে ও লেখকের মানসিক কাঠামোয়। একতরফা সাহিত্য পরিবেশ বাঙালিকে করছে মতাদর্শিকভাবে বিভক্ত এবং সৃষ্টিশীলতাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

🔮 ভবিষ্যতে কী হতে পারে?

সাহিত্য উৎসব বিতর্ক আপাতদৃষ্টিতে কেবল লেখক নির্বাচনের প্রশ্ন হলেও, এর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে ভবিষ্যতের সাহিত্যচর্চা, পাঠ্যরুচি ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। চলুন বিশ্লেষণ করে দেখা যাক ভবিষ্যতে কী কী পরিবর্তন আসতে পারে এবং সেই পরিবর্তনের নেপথ্যে বাঙালি লেখায় রাজনৈতিক প্রভাব কতটা গভীর হয়ে উঠছে।

📘 সাহিত্য উৎসবের চরিত্রে রূপান্তর

▪️ উৎসব হবে ‘নির্বাচিত মত’-এর প্রতিফলন

ভবিষ্যতের বাংলা সাহিত্য উৎসবগুলো একপ্রকার চিন্তাগত “সেফ জোন”-এ রূপান্তরিত হতে পারে।

যেখানে মতাদর্শিক বিবেচনায় জাতীয়তাবাদী লেখক একরকম ‘সাংস্কৃতিক নির্বাসন’-এ থাকবেন।

এমনকি তাঁদের সাহিত্যকে অপ্রাসঙ্গিক বা প্রোপাগান্ডা হিসেবে চিহ্নিত করার সম্ভাবনা প্রবল।

▪️ নতুন লেখকদের মত প্রকাশে সংকোচ

তরুণ লেখকরা ভাববেন—“আমার লেখা কি উৎসবে জায়গা পাবে?”

ফলে লেখা হবে উৎসব-ভিত্তিক ‘যোগ্যতা’ ধরে, সাহিত্যের নিজস্ব বিবেক নয়।

এর ফলে বাঙালি লেখায় রাজনৈতিক প্রভাব আরও সূক্ষ্মভাবে প্রবাহিত হবে লেখার মূল প্রবাহে।

🧑🎓 শিক্ষায় পরিবর্তন

▪️ পাঠ্যসূচিতে সাহিত্য উৎসব নির্ধারক হয়ে উঠবে

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যেসব লেখককে পঠিত হতে দেখা যায়, তাদের একটা বড় অংশ উৎসব-স্বীকৃত।

ভবিষ্যতে এই প্রবণতা আরও বাড়বে—যেখানে সাহিত্য উৎসবে মতাদর্শ পাঠ্যসূচিকে প্রভাবিত করবে।

যেমন, বিশ শতকের জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিকদের অবমূল্যায়ন হবে পাঠক্রম থেকেই।

▪️ গবেষণার গতিপথ নিয়ন্ত্রণে

উৎসবে অনুপস্থিত লেখকদের নিয়ে গবেষণা হতে থাকবে সীমিত।

গবেষকরা ‘স্বীকৃত’ লেখকদের ওপর বেশি আগ্রহ দেখাবেন, যা একধরনের একরৈখিক চিন্তা গড়ে তুলবে।

এর মাধ্যমে বাঙালি লেখায় রাজনৈতিক প্রভাব স্থায়ী এবং একমাত্রিক রূপ পাবে।

🎤 সাহিত্য আলোচনায় একঘেয়েমি

▪️ বিতর্ক নয়, সম্মতি থাকবে মূল লক্ষ্য

ভবিষ্যতের সাহিত্য আলোচনা হবে বিতর্কহীন, সাজানো ও মতানুযায়ী পরিচালিত।

সাহিত্যিক মতভেদকে এড়িয়ে গিয়ে মতৈক্যের ছদ্মবেশে উৎসব চলবে।

এতে সাহিত্য মহলের রাজনীতি হবে আরো সূক্ষ্ম ও নিয়ন্ত্রিত, যেখানে লেখক নির্বাচনে পক্ষপাত থাকবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত।

▪️ আলোচনা পরিণত হবে পুনরাবৃত্তি উৎসবে

বছর বছর একই ভাবনা, একই মুখ, একই ধরণের লেখা—বাঙালি সাহিত্য ধীরে ধীরে হারাবে নবীনতা।

নতুন জাতীয়তাবাদ বনাম প্রগতিশীলতা বিতর্ক না উঠে বরং তৈরি হবে ‘অবিকল্পিত সত্য’-র রূপ।

🔥 প্রতিক্রিয়া ও পাল্টা সাংস্কৃতিক আন্দোলন

▪️ উৎসব-বহির্ভূত সাহিত্যিক প্ল্যাটফর্মের উত্থান

অনেকে বিশ্বাস করেন, বাঙালি লেখায় রাজনৈতিক প্রভাব যতটা বেড়েছে, ততটাই বেড়েছে উৎসব-বিরোধী নতুন ধারার আত্মপ্রকাশ।

ইতিমধ্যেই কিছু ডিজিটাল সাহিত্যিক মঞ্চ গড়ে উঠেছে যেখানে উৎসব থেকে বাদ পড়া লেখকদের লেখাকে কেন্দ্র করে নতুন পাঠকশ্রেণী তৈরি হচ্ছে।

▪️ ‘উৎসববিমুখ সাহিত্য’ হতে পারে ভবিষ্যতের মূলধারা

একসময় যেভাবে লিটল ম্যাগাজিন মুভমেন্ট জন্ম নিয়েছিল প্রচলিত পত্রিকাবিরোধী মনোভাব থেকে, তেমনভাবেই আজ উৎসব থেকে বাদ পড়া লেখক-দের নিয়ে শুরু হতে পারে নতুন সাহিত্যের জোয়ার।

এই ধারাটি হবে বেশি আত্মসম্মানভিত্তিক, যেখানে মতভিন্নতার জন্য বর্জন নয় বরং সাহিত্যের বিবিধতা থাকবে মুখ্য।

🕊️ রাজনীতি ও সাহিত্য: ভবিষ্যতের দ্বন্দ্ব

▪️ সাহিত্য উৎসব হবে রাজনৈতিক মতের প্রকাশভূমি

একসময় সাহিত্য উৎসব হয়তো রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের নতুন মাধ্যম হয়ে উঠবে।

উৎসবে অংশগ্রহণ মানে হবে একধরনের মতপক্ষে থাকার ঘোষণা।

ফলে পাঠকের কাছে লেখক ও মত প্রকাশ হয়ে উঠবে একধরনের রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিজম।

▪️ জাতীয়তাবাদী সাহিত্যকে ঘিরে পুনরাবিষ্কার

ইতিহাসের মতো, সাহিত্যে কেউ চিরকাল অবহেলিত থাকে না।

ভবিষ্যতের গবেষণা ও প্রজন্ম হয়তো জাতীয়তাবাদী লেখক ও তাঁদের সাহসী লেখাকে আবার আলোচনায় আনবে।

এমনকি তাঁদের ভাবনাই হতে পারে পরবর্তী সাহিত্যিক আন্দোলনের বীজ।

সাহিত্য উৎসব বিতর্ক নিছক একটি অনুষ্ঠানগত প্রশ্ন নয়, বরং এটি বাঙালি সমাজের গভীরতর চিন্তা, অনুভব ও মূল্যবোধের প্রতিফলন। যে সমাজ বাঙালি লেখায় রাজনৈতিক প্রভাব-কে প্রশ্ন না করে মেনে নেয়, সে সমাজ ধীরে ধীরে নিজস্ব সাহিত্যবোধ হারায়।

তবে আশার দিকও রয়েছে—যত বেশি বিতর্ক, তত বেশি জাগরণ। হয়তো সেই জাগরণ থেকেই জন্ম নেবে এক নতুন বাংলাসাহিত্য—যেখানে উৎসব নয়, লেখাই হবে লেখকের পরিচয়।

আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ! ❤️আমরা সবসময় চেষ্টা করি আপনাদের জন্য তথ্যসমৃদ্ধ, আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ কন্টেন্ট তৈরি করতে, যাতে আপনি নতুন কিছু জানতে ও শিখতে পারেন। আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা আমাদের সঙ্গে আপনার মতামত শেয়ার করতে চান, তাহলে “যোগাযোগ করুন” ফর্ম ব্যবহার করে সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলুন। আমরা আগ্রহের সঙ্গে আপনার কথা শুনতে প্রস্তুত এবং আপনার প্রতিক্রিয়াকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করি। এছাড়াও, ভবিষ্যতের আপডেট, নতুন নিবন্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিস না করতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন—একসঙ্গে জানবো, শিখবো, আর নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্ব দেখবো