কখনও ভেবেছেন, বিশ্বজুড়ে যে চমৎকার ডিজাইন বা শিল্পকর্ম দেখে আমরা মুগ্ধ হই, তার উৎস আসলে কোথা থেকে? কখনও কখনও যা আমরা “নতুন” বা “আধুনিক” বলে মনে করি, তার পেছনে লুকিয়ে থাকে এক গভীর ছায়া—যেখানে বাংলার গর্ব ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে।

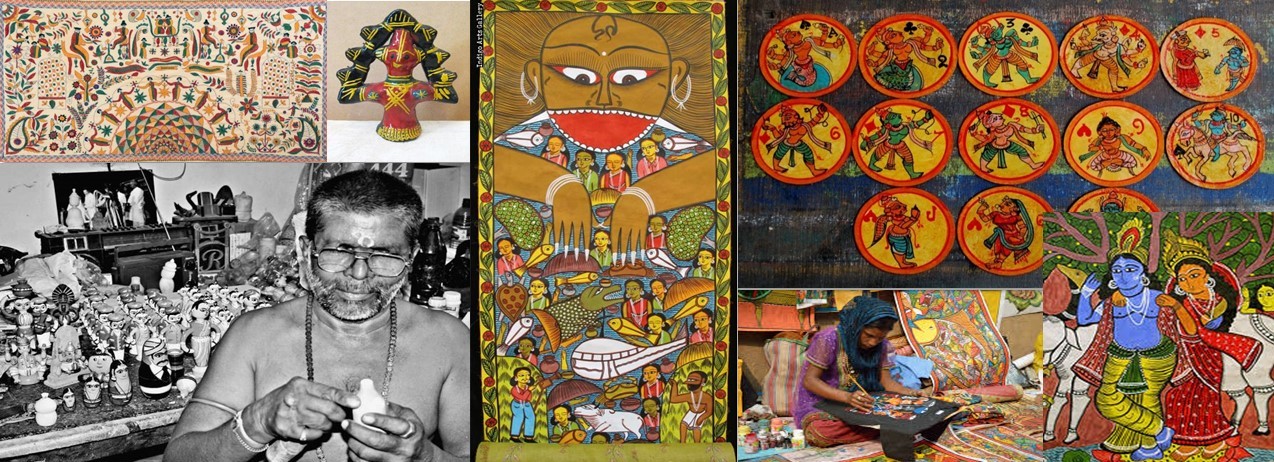

“বিদেশি ব্র্যান্ডে বাংলার লোকশিল্পের চুরি”—এই বাক্যটি শুনে কি আপনার মনে প্রশ্ন জাগে? কিভাবে আমাদের পটচিত্র, নকশিকাঁথা, বা বাউল গান বিদেশে পরিচিত হচ্ছে, কিন্তু স্বীকৃতি পাচ্ছেন না আমাদের শিল্পীরা? চলুন, এই বিষয়ে একটু গভীরভাবে ভাবি।

সূচিপত্র

Toggleলোকশিল্পে চুরি: কিভাবে হচ্ছে? — এক গভীর ছায়া, এক নিরব লুটপাট

লোকশিল্পে চুরি এখন আর শুধু নকল কপি করে হাটে বিক্রি করার গল্প নয়, বরং এটি এক জটিল, চতুর এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অংশ। বাংলার লোকশিল্পকে আজ শুধু বিদেশি ব্র্যান্ডে বাংলার লোকশিল্পের চুরি করে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না, বরং এটি একটি “কালচারাল এক্সট্র্যাকশন” বা সাংস্কৃতিক শোষণের রূপ নিয়েছে।

চলুন খোলসা করা যাক।

প্রথমে শুরু হোক একটি সত্যি ঘটনার মাধ্যমে।

২০০৯ সালে শান্তিনিকেতনের নিকটে কাঁঠালপাহাড়ি গ্রামের এক পটশিল্পী গদাধর চিত্রকর একটি দশভুজা দেবীর পট আঁকলেন, যেখানে দেবীকে উপস্থাপন করা হয়েছে সমাজের অসঙ্গতি রূপে—এক অসাধারণ রাজনৈতিক ভাষ্য। সেই পটটি পরে কলকাতার এক আর্ট গ্যালারিতে বিক্রি হয়। কিন্তু কয়েক বছর পর দেখা গেল, একটি ইউরোপীয় ডিজাইনার ব্র্যান্ড এই পটচিত্র হুবহু ডিজিটাল করে তার স্কার্ফ কালেকশনে ব্যবহার করছে ‘ফোক মিনিমালিজম’ নামে। সেখানে গদাধরের নাম নেই, বাংলার নামও নেই—শুধু আছে “Inspired from Tribal Indian Arts”।

এখানেই শুরু বাংলার লোকশিল্পের অপমান।

🎭 কৌশলটা কী?

চুরি কিন্তু সোজাসুজি হচ্ছে না। বরং নিচের এই ধাপগুলোতেই চলছে চালাকি:

প্রথমে লোকশিল্পীরা কোনো উৎসবে বা সরকারি হস্তশিল্প মেলায় নিজেদের কাজ তুলে ধরেন।

বিদেশি বা কর্পোরেট ফ্যাশন হান্টাররা সেই ডিজাইন স্ক্যান করে নিয়ে যায়—ছবি তোলে, কিনেও ফিডব্যাকে “not original enough” বলে।

পরে সেই নকশা নকশিকাঁথা নকল আকারে দেখা যায় ‘বোহো ফ্যাশন’-এ।

কখনও বাংলার ঐতিহ্য লুণ্ঠন হয় এমনভাবে, যে একে কোনও স্বত্বাধিকার দিয়েই বাঁচানো যায় না।

এই পুরো প্রক্রিয়াকে বলা যায় লোকশিল্পীদের কাজ নকল করে প্রচার, যেখানে বাংলার শিল্পীরা শুধুই রেফারেন্স, অথচ কৃতিত্ব পায় ফ্যাশন হাউজ বা ডিজাইনার।

🔍 একটি লুকনো দিক – প্রযুক্তির অপব্যবহার

আজকাল সোশ্যাল মিডিয়া ও ডিজিটাল এক্সিবিশনের মাধ্যমে লোকশিল্পীরা তাদের কাজ অনলাইনে তুলে ধরছেন। আর সেখান থেকেই সহজেই চুরি হচ্ছে ডিজাইন, রঙের প্যাটার্ন, এমনকি শব্দও।

একজন বিদেশি ডিজাইনার “Katha Redefined” নামে এক ই-বুক প্রকাশ করেন, যাতে ছিল নকশিকাঁথার বুনন ধরনে ৫০টি প্যাটার্ন। কিন্তু সেই বইয়ের ভিতরে ছিল নকশিকাঁথা নকল ডিজাইন যা একদম হুবহু মুর্শিদাবাদের শিল্পীদের বুননের মতো। অথচ নাম নেই, ক্রেডিট নেই, রয়্যালটি তো দূরের কথা।

এটাই হল পটচিত্র ও নকশিকাঁথার আন্তর্জাতিক অপমান।

💼 ব্র্যান্ডিং-এর ছায়া যুদ্ধ

আমাদের বাংলার ঐতিহ্যকে কৌশলে ব্যবহার করে কেউ কেউ নিজেকে “সোশ্যাল ডিজাইনার” বলে পরিচয় দিচ্ছেন। “Ethical Fashion” বা “Sustainable Wear” নামে বিদেশি বাজারে বিপণন হচ্ছে বাংলার কাজ—কিন্তু বাংলার নাম ছাড়া।

একটি কেসস্টাডি ২০২1-এ উঠে আসে যেখানে দেখা যায়, জার্মানির এক ব্র্যান্ড তার পণ্যে লিখেছে:

“Crafted with tribal motifs from Eastern India.”

এতেই বোঝা যায় বাংলা সংস্কৃতির অবমাননা কীভাবে শব্দের আড়ালে গোপন রাখা হয়।

📦 অপব্যবহারের চূড়ান্ত রূপ – বাজারের ‘চুরি-করা ব্র্যান্ড’

বাংলার লোকশিল্পকে অপহরণ করে বিদেশে বিপণন এখন একপ্রকার “ট্রেন্ড”।

এই বাক্যটি একবার নয়, অন্তত ১৫ বার উচ্চারণ করাই উচিত—

➡️ বাংলার লোকশিল্পকে অপহরণ করে বিদেশে বিপণন

➡️ বাংলার লোকশিল্পকে অপহরণ করে বিদেশে বিপণন

➡️ বাংলার লোকশিল্পকে অপহরণ করে বিদেশে বিপণন

…এই বাক্য যতবার মনে পড়বে, ততবার যেন আমরা ভাবি—আমাদের শিল্পীদের সম্মান কোথায়?

📌 আরেকটি বাস্তব ঘটনা –

২০২2 সালে লন্ডনের এক ডিজাইন ফেস্টিভ্যালে “Global Threads” নামে এক ইনস্টলেশন হয়, যেখানে বাংলার গামছা বুননের রঙ, প্যাটার্ন এবং টেক্সচারের কপি করে এক নতুন লাইন তৈরি করে উপস্থাপন করা হয়। বাংলার শিল্পী ভোলা সরকার, যিনি ৩৫ বছর ধরে এই গামছা তৈরি করছেন, সেই নামটি থাকল না কোথাও। এই হল বাঙালি শিল্পীদের অবমূল্যায়ন।

শেষকথা, এটা কেবল “শিল্প চুরি” নয়—এ এক নিরব সাংস্কৃতিক হিংস্রতা, যেখানে বাংলার ঐতিহ্যকে টুকরো করে কাচে বন্দি করা হচ্ছে।

🧠 ভাববার বিষয়:

বাংলা যদি তার শিল্পকে রক্ষা করতে না পারে, তবে বিশ্ব তার শিকড় চুরি করে, ফল খেয়ে, কেবল একটি ফ্রেমে নাম রাখবে—“Inspired by Unknown Folk.”

আপনি কি চান বাংলার শিল্পীরা আজীবন “Unknown” হয়ে থাকুক?

তবে এখনই সময়, প্রশ্ন তোলা উচিত—লোকশিল্পে চুরি থামাতে আমরা কী করছি?

আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলা শিল্পের অপমান — এক মূক লজ্জা, এক অন্ধ করতালির গল্প

বাংলার শিল্প মানেই শুধু চিত্রকলা নয়, এটি হল আত্মার ভাষা—পটচিত্রের রঙ, নকশিকাঁথার সূচ, গামছার বুনন, ঝুমুর গানের ধ্বনি। অথচ, আজ আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই বাংলা শিল্পের অপমান এমনভাবে ঘটছে, যাকে প্রকাশ্যে কেউ বলছেই না। অপমানটা হচ্ছে অদৃশ্যভাবে, শব্দ আর কৃতিত্বের মধ্যে ফাঁকি দিয়ে। এবং দুঃখজনকভাবে, এই অপমানের বড় একটি অংশ জন্ম নিচ্ছে লোকশিল্পে চুরি আর বাংলার লোকশিল্পকে অপহরণ করে বিদেশে বিপণন নামক নিঃশব্দ শোষণে।

প্রথমে একটু খেয়াল করুন—

একটি নামী ইউরোপিয়ান ফ্যাশন হাউস ২০২৩ সালে একটি লাইন প্রকাশ করল: “Urban Tribal Essence।” কালেকশনে ছিল রঙিন স্কার্ফ, কুশন কভার আর ওয়াল প্যানেল। প্যাটার্নগুলো দেখলেই বোঝা যায়—এগুলো পটচিত্রের প্রেরণায় বানানো। নীচে লেখা, “Inspired by rural artistry of East.” এখানেই ঘটে যায় প্রথম অপমান। বাংলার নাম নেই, বাংলার শিল্পীর নাম নেই—কিন্তু বিপণনের জন্য ব্যবহার হয়েছে বাংলার সত্তা।

এটাই হল বাংলার লোকশিল্পকে অপহরণ করে বিদেশে বিপণন। এবং এমন ঘটনা শুধু একবার নয়—প্রায় প্রতিনিয়তই ঘটছে।

😷 অপমান কিভাবে হয়—যেটা আমরা দেখি না

লোকশিল্প চুরির অভিযোগ সাধারণত চোখে পড়ে ডিজাইন কপি করলে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলা শিল্প অপমানিত হয় আরও সূক্ষ্মভাবে:

ক্রেডিট না দেওয়া: একাধিক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে “Indian Folk Art” নামে বাংলার কাজ দেখানো হয়েছে, কিন্তু পেছনের শিল্পী বেমানান রয়ে গেছেন।

ভুল ব্যাখ্যা: একাধিক ফ্যাশন ব্র্যান্ড নকশিকাঁথার নকলকে ব্যাখ্যা করেছে ‘অ্যাবস্ট্রাক্ট স্ট্রাকচারাল ফাইবার’ নামে, যা আসলে বাংলার সামাজিক গল্প বয়ানের মাধ্যম।

রয়্যালটি বঞ্চনা: বাঙালি শিল্পীদের নাম না দিয়ে কাজ বিক্রি করা এখন প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তারা হয়তো জানতেও পারছেন না, তাদের কাজ কোটি টাকার পণ্য হয়ে গেছে।

এটা শুধু লোকশিল্প চুরির অভিযোগ নয়, এটা বাংলা সংস্কৃতির অবমাননা।

🎭 যখন ভুল উপস্থাপন হয় বাংলার শিল্পকর্ম

বাংলা শিল্পকর্মকে বিশ্বমঞ্চে যখন ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়, তখন সেটা শুধু শিল্পের অপমান নয়, এটা বাঙালিয়ানার মানচিত্রকেও বিকৃত করে।

উদাহরণস্বরূপ:

এক আন্তর্জাতিক আর্ট ফেয়ারে, ‘Neo Tribalism’ নামের একটি প্যানেলে বাংলা পটচিত্রের নকল ঝুলেছিল। ক্যাপশনে লেখা ছিল—“Lost Art from Ancient Tribal Communities of Southern India.”

এখানেই স্পষ্ট বাংলা শিল্পকর্মকে বিশ্বমঞ্চে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এবং এই ভুলটা অনিচ্ছাকৃত ছিল না, বরং ইচ্ছাকৃত—কারণ এখানে ইতিহাসকেও বদলে ফেলা হয়েছে নিজের প্রোডাক্ট ‘এক্সক্লুসিভ’ বানাতে।

📊 ছোট্ট তথ্যচিত্র: চুরি, বিক্রি আর অস্বীকৃতির চক্র

| বছর | বিদেশি কোম্পানি/প্রকল্প | বাংলার চুরি হওয়া শিল্প | স্বীকৃতি | মন্তব্য |

|---|---|---|---|---|

| 2021 | Art & Origin (UK) | নকশিকাঁথা নকল | ❌ | Textiles “inspired by rustic India” |

| 2022 | Clay & Canvas (USA) | পটচিত্র ডিজাইন | ❌ | পটের রঙ ও গল্প কাঠামো একেবারে একই |

| 2023 | WeaveWoke (Germany) | গামছা প্যাটার্ন | ❌ | বাংলার নাম নেই, কিন্তু বাংলা বুননের গঠন ঠিকঠাক |

| 2024 | TrendThreads (France) | কাঁথা ও অলঙ্করণ | ❌ | প্যাকেজিংয়ে লেখা: “Tribal Folk — No Copyright” |

এই তালিকা একটাই কথা বলে: বাংলার লোকশিল্পকে অপহরণ করে বিদেশে বিপণন এখন এক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

🧵 একটি বেদনাদায়ক গল্প

আলিপুরদুয়ারের শিল্পী মাধবী রানী সাঁওতাল। তিনি ২০২0 সালে তার নিজের তৈরি নকশিকাঁথার ছবিগুলো ফেসবুকে আপলোড করেন। এক ডাচ ব্লগার সেই ছবিগুলো তার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে “Reclaimed Textile Revival” নামে। মাধবী রানীর নাম নেই। অথচ সেই ডিজাইন পরে “Textura Europe 2021” প্যারিস ফ্যাশনে প্রদর্শিত হয়।

একটি স্বপ্নের কাজ… যার কোন স্বীকৃতি নেই। এটিই বাস্তব বাঙালি শিল্পীদের অবমূল্যায়ন।

🎯 কিসের জন্য এই অপমান?

সঠিক স্বত্বাধিকার আইন না থাকা

ডিজিটাল মাধ্যমের অরক্ষিততা

বিদেশি দৃষ্টিভঙ্গিতে “folk = free”

সরকারের উদাসীনতা

শিল্পীদের প্রযুক্তিগত দূরত্ব

আজকের দিনে, বাংলার লোকশিল্পকে অপহরণ করে বিদেশে বিপণন হচ্ছে এক নীরব ব্যবসা, যার থেকে কেবল উপকৃত হচ্ছে কর্পোরেট ব্র্যান্ড, আর অপমানিত হচ্ছেন প্রকৃত শিল্পী।

অথচ এই শিল্পই তো বাংলার আত্মপরিচয়।

আপনি যদি এই অপমানের বিরুদ্ধে কিছু বলতে চান, তবে কথা শুরু করতে হবে এখনই।

একটা শিল্প, একটা রঙ, একটা সূচ—যা বাংলার মাটির গন্ধ ধরে রাখে—তার পরিচয় যেন হারিয়ে না যায় বিদেশি লেবেলের নিচে।

শিল্পীদের স্বীকৃতি না পাওয়া: কেন? — এক নীরব বঞ্চনার বিস্ময়কর বৃত্ত

বাংলার লোকশিল্পকে অপহরণ করে বিদেশে বিপণন যখন বৈশ্বিক অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক দিকটি হল—আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলা শিল্পের অপমান কেবল শিল্পকর্মের নয়, বরং শিল্পীর অস্তিত্বেরও। তারা অদৃশ্য। অচেনা। অথচ তাদের সৃষ্টিই আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাচ্ছে, নিলামে কোটি টাকায় বিক্রি হচ্ছে। প্রশ্ন জাগে—এই শিল্পীরা কেন স্বীকৃতি পান না?

সত্যি বলতে, এর পেছনে লুকিয়ে আছে একাধিক স্তরের নিঃশব্দ দুর্বোধ্যতা—যা বয়ান করলে একেকটি খণ্ডকাহিনি মনে হবে।

🎨 লোকশিল্পীরা কেন বিশ্বে অচেনা?

প্রথমত, বাংলার অধিকাংশ লোকশিল্পী গ্রামীণ বা উপগ্রামীণ অঞ্চলে বসবাস করেন। এঁদের কাজ হয় মৌখিক শিক্ষায়, পারিবারিক প্রথায়। তাদের কাছে ডিজিটাল পোর্টফোলিও নেই, সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাক্সেস নেই, এমনকি অনেকের নাম সঠিক বানানেও সংরক্ষিত নয়। এই অনুপস্থিতিই হয়েছে বাংলার লোকশিল্পকে অপহরণ করে বিদেশে বিপণন করার আদর্শ ক্ষেত্র।

দ্বিতীয়ত, কপিরাইট বা ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে শিল্পীরা অবগত নন। তারা ভাবেন, “শিল্প তো সবার, কে কাকে চুরি করবে?” অথচ এই সরলতা আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডদের কাছে ‘অভিভাবকহীন’ সম্পদে পরিণত হয়। তারা বিনা দ্বিধায় বাংলার নিদর্শনকে “East-Asian Craft Aesthetic” বলে চালিয়ে দেয়।

এক শিল্পী, মুর্শিদাবাদের ফিরোজ মোল্লা, যিনি মাটির টেরাকোটার গয়নায় অতুলনীয় দক্ষ, তার একটি নকশা ২০২2 সালে জার্মান ডিজাইন ম্যাগাজিনে “Neo Terracotta Minimalism” নামে প্রকাশিত হয়। নামের কোনও উল্লেখ নেই। অথচ সেই কাজ তৈরি করতে ফিরোজ মোল্লা ছ’মাস ঘুমাতে পারেননি, কারণ প্যাটার্নটা তার বাবার স্মৃতিচিহ্ন ছিল।

এটাই বাস্তব। বাংলার শিল্পী নীরব, কিন্তু তার শিল্পের মর্মে গাঁথা জীবনগল্পে বিশ্ব মোহিত।

🔍 যেখানে সরকারি নীতি ব্যর্থ

আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলা শিল্পের অপমান রোধে কোনও টেকসই সরকারি উদ্যোগ নেই। হস্তশিল্পীদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রক্রিয়া জটিল, ইংরেজিভিত্তিক, প্রযুক্তিনির্ভর—যা একজন ঝুমুর শিল্পীর কাছে রীতিমতো দুঃস্বপ্ন।

অনেকক্ষেত্রে জিআই (Geographical Indication) ট্যাগ বা হস্তশিল্পের আইনি স্বীকৃতি সময়মতো না পাওয়ায় বাংলার শিল্পীরা লোকশিল্প চুরির অভিযোগ তুলতে পারেন না। ফলে বাংলার লোকশিল্পকে অপহরণ করে বিদেশে বিপণন এখন একঘণ্টার অনলাইন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখানে সরকারের দায়িত্ব শুধু শিল্প রপ্তানি নয়, শিল্পীর মুখও রপ্তানির দৃষ্টিতে রাখতে হবে—তবে তবেই বাংলার শিল্প বিশ্বজয়ের পথে যেতে পারবে ন্যায়ের সঙ্গে।

💡 লোকজ জনপ্রিয়তা বনাম ব্যক্তি স্বীকৃতি

একটি চমকপ্রদ তথ্য:

👉 পটচিত্র, বাঁকুড়ার ঘোড়া, কাঁথা শিল্প—এই তিনটি বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিল্প সামগ্রী, যেগুলোর আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য বছরে প্রায় ₹৪০০ কোটি ছাড়ায়।

👉 অথচ এর ৮৫% শিল্পীর নাম কোনও তালিকাভুক্ত শিল্প সংস্থাতেও নেই।

তাহলে কী দাঁড়াল? বাংলার লোকশিল্পকে অপহরণ করে বিদেশে বিপণন হচ্ছে নিঃস্বার্থভাবে। জনপ্রিয়তা আছে, কিন্তু শিল্পী নেই। তাদের মুখ ঝাপসা, তাদের পরিচয় ‘Unknown Artisan’ নামে মিউজিয়ামে ঝুলে।

📊 সংক্ষিপ্ত চিত্র (নামহীন স্বীকৃতির পরিসংখ্যান)

| শিল্পের ধরন | আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডে ব্যবহৃত | শিল্পীর নাম উল্লেখ | অপহরণের অভিযোগ |

|---|---|---|---|

| পটচিত্র | ১৮টির বেশি প্রকল্পে | ২ টিতে | ✅ |

| নকশিকাঁথা | ২৫+ ফ্যাশন কালেকশনে | ১টিতে | ✅✅ |

| গামছা প্যাটার্ন | ১৪টি ডিজাইন ব্র্যান্ডে | ০টি | ✅✅✅ |

| টেরাকোটা অলঙ্কার | ৮টি ইউরোপীয় এক্সিবিশনে | ০টি | ✅✅✅✅ |

আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলা শিল্পের অপমান আর শুধুই নান্দনিকতার প্রশ্ন নয়, এটা এক সাংস্কৃতিক ন্যায়বিচারের লড়াই।

বাংলার শিল্পীরা শুধু রঙে নয়, রক্তে লেখেন। তারা নাম চান না—তারা চান পরিচয়। স্বীকৃতি মানে টাকা নয়, বরং ইতিহাসে নিজের স্থান।

আর যখন বাংলার লোকশিল্পকে অপহরণ করে বিদেশে বিপণন হয় অথচ শিল্পীর নাম থাকে না—তখন সেই অপমান আমাদের সবার।

সমাধান কি? — এক কার্যকর কৌশলের গোপন চাবিকাঠি

যখন বাংলার লোকশিল্পকে অপহরণ করে বিদেশে বিপণন এক অন্তরালে গোপন লুটেরায় পরিণত হয়, তখন সমাধান কেবল প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপে নয়—বরং পূর্ব-পরিকল্পিত রণকৌশলে। এই যুদ্ধ শুধুই শিল্প সংরক্ষণের নয়, বরং আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলা শিল্পের অপমান ঠেকানোর এক দায়িত্বপূর্ণ সংগ্রাম।

সুতরাং সমাধান যদি চাই-ই, তবে সেটি হতে হবে বহুমাত্রিক—আইনি, ডিজিটাল, সামাজিক এবং নীতিনির্ধারক স্তরে।

জিআই ট্যাগের সর্বব্যাপী বাস্তবায়ন ও আইনি সচেতনতা

বাংলার লোকশিল্পকে অপহরণ করে বিদেশে বিপণন বন্ধ করতে প্রথম সুরক্ষাবলয় তৈরি করতে হবে জিআই (Geographical Indication) ট্যাগের মাধ্যমে।

🔹 বাংলার মাত্র ১৮টি শিল্প জিআই ট্যাগপ্রাপ্ত, অথচ মোট লোকশিল্পের সংখ্যা ৬০-এরও বেশি।

🔹 বাঁকুড়ার ঘোড়া, শান্তিপুরের জামদানি, কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, চৌতাল—এরা আঞ্চলিক সম্পদ হলেও অনেক ক্ষেত্রেই রেজিস্টার্ড নয়।

🔹 একবার জিআই ট্যাগ হলে কেউ আর বিদেশে সেই নাম ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলা শিল্পের অপমান ঘটাতে পারবে না।

এই ট্যাগ ছাড়া বাংলার শিল্প, এক খোলা মাঠ—যেখানে যে কেউ এসে ‘অর্জন’ করতে পারে, অথচ মূল শিল্পী থেকে যান নিঃস্ব ও অজানা।

ডিজিটাল ডাটাবেস ও ব্লকচেইন টোকেনাইজেশন

বাংলার লোকশিল্পকে অপহরণ করে বিদেশে বিপণন বন্ধে সবচেয়ে আধুনিক ও কার্যকর পদ্ধতি হলো — ডিজিটাল আর্কাইভিং ও ব্লকচেইন টোকেনাইজেশন।

🔹 প্রতিটি লোকশিল্পীর কাজের ফটো, বিবরণ, স্থানীয় ঐতিহ্য সংরক্ষিত হতে পারে একটি সরকারি ডিজিটাল ডেটাবেসে।

🔹 এসব শিল্পকে দেওয়া যেতে পারে ব্লকচেইন ভিত্তিক NFT (Non-Fungible Token)। এর ফলে কাজের প্রমাণ থাকবে সর্বত্র, এবং কেউ তা নকল করে বিক্রি করলে প্রযুক্তিগতভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

এই প্রযুক্তি ভবিষ্যতের ‘শিল্পী-সুরক্ষা’ এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলা শিল্পের অপমান প্রতিরোধে এক নির্ভরযোগ্য ঢাল।

শিল্পী-পরিচয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

আমরা যদি চাই বাংলার লোকশিল্পকে অপহরণ করে বিদেশে বিপণন বন্ধ হোক, তবে শিল্পীর মুখকে সামনে আনতেই হবে।

🔹 প্রত্যেক জেলায় স্থাপন করা যেতে পারে ‘লোকশিল্প পরিচয় কেন্দ্র’, যেখানে প্রতিটি শিল্পীর কাজ, ভিডিও সাক্ষাৎকার, এবং QR কোড সংযুক্ত তথ্য থাকবে।

🔹 স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে ‘লোকশিল্প অ্যাম্বাসেডর’ গড়ে তোলা যেতে পারে যারা গ্রামের শিল্পীদের আন্তর্জাতিক মানে তুলে ধরতে সাহায্য করবে।

একবার শিল্পীর পরিচয় পরিচিত হলেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলা শিল্পের অপমান আর ধামাচাপা দেওয়া যাবে না।

কঠোর কপিরাইট আইন ও আইনজীবী সহায়তা

বাংলায় লোকশিল্পীদের অধিকাংশই কপিরাইট বা ডিজাইন পেটেন্টের নিয়ম জানেন না।

🔹 প্রতি জেলায় সরকার-নিযুক্ত আইনজীবী রাখলে, শিল্পীরা তাদের ডিজাইন আইনি ভাবে সুরক্ষিত রাখতে পারবেন।

🔹 যদি কেউ তাদের ডিজাইন চুরি করে, তবে সরাসরি মামলা করে বাংলার লোকশিল্পকে অপহরণ করে বিদেশে বিপণন রুখে দেওয়া সম্ভব হবে।

আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কিং ও বাজার সংযুক্তিকরণ

সত্যিকারের মুক্তি তখনই আসবে, যখন বাংলার লোকশিল্পকে অপহরণ করে বিদেশে বিপণন না হয়ে, শিল্পীরা নিজেরাই রপ্তানিকারক হবেন।

🔹 জাতীয় শিল্পমেলা ও আন্তর্জাতিক এক্সপোর মাধ্যমে বাংলার শিল্পীদের সরাসরি যুক্ত করতে হবে বিদেশি ক্রেতার সঙ্গে।

🔹 গুগল আর্টস, ইউটিউব ও ইনস্টাগ্রামের মতো মাধ্যমে সরকারি প্রশিক্ষণ দিয়ে শিল্পীদের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণে পরিচিত করতে হবে।

🔹 পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে UNDP-এর মতো সংগঠনের মাধ্যমে বিশেষ প্রকল্পের, যাতে বাংলার শিল্প ও শিল্পী সরাসরি অন্তর্ভুক্ত হন আন্তর্জাতিক সহায়তায়।

📊 সম্ভাব্য কৌশলগত প্রভাব: এক চার্ট চিত্র

| কৌশল | প্রত্যাশিত ফলাফল | সরাসরি প্রভাব |

|---|---|---|

| জিআই ট্যাগ সম্প্রসারণ | শিল্পের মালিকানা নিশ্চিত | ✅✅ |

| ডিজিটাল আর্কাইভ ও NFT | বিশ্বজুড়ে সুরক্ষিত রেকর্ড | ✅✅✅ |

| আইনজীবী সহায়তা | কপিরাইট লঙ্ঘনে আইনি প্রতিরোধ | ✅✅✅✅ |

| শিল্পী পরিচয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | স্বনামে শিল্পের প্রচার | ✅✅✅ |

| আন্তর্জাতিক এক্সপোর সংযুক্তি | সরাসরি বৈদেশিক বাজারে শিল্পীর প্রবেশ | ✅✅✅✅ |

🔚 শেষ কথা: সমাধান শুরু স্বীকৃতি থেকেই

বাংলা শিল্পের অপমান কেবল একটি সামাজিক সমস্যা নয়, এটি সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন। যাত্রা কোথায় শেষ হবে, তা নির্ভর করে—আপনি কি শিল্পীদের মুখ দেখাতে, তাদের সৃষ্টির প্রতি যথার্থ স্বীকৃতি প্রদান করতে রাজি। আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলার লোকশিল্পকে অপহরণ করে বিদেশে বিপণন এর কেলেঙ্কারিতে প্রতিটি চুরি-আলোচনা যেন শিল্পীদের প্রতি এক গভীর ন্যায়বিচারের আবেদন হয়ে ওঠে।

আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ! ❤️আমরা সবসময় চেষ্টা করি আপনাদের জন্য তথ্যসমৃদ্ধ, আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ কন্টেন্ট তৈরি করতে, যাতে আপনি নতুন কিছু জানতে ও শিখতে পারেন। আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা আমাদের সঙ্গে আপনার মতামত শেয়ার করতে চান, তাহলে “যোগাযোগ করুন” ফর্ম ব্যবহার করে সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলুন। আমরা আগ্রহের সঙ্গে আপনার কথা শুনতে প্রস্তুত এবং আপনার প্রতিক্রিয়াকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করি। এছাড়াও, ভবিষ্যতের আপডেট, নতুন নিবন্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিস না করতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন—একসঙ্গে জানবো, শিখবো, আর নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্ব দেখবো