কবিতার কলমে প্রতিবাদ – শিল্প না অস্ত্র?

বাংলা কবিতা বরাবরই সমাজের দর্পণ। প্রেম, প্রকৃতি বা দর্শনকে কেন্দ্র করে কবিতা লেখা হয়েছে, তবে প্রতিবাদের ভাষায় যখন কবিতার কলম চলে, তখন তা হয়ে ওঠে মানুষের মনের শক্তিশালী কণ্ঠস্বর। আধুনিক বাংলা কবিতায় সামাজিক বার্তা ও প্রতিবাদ নতুন মাত্রা পেয়েছে। কবির কলম আজ দুর্নীতি, বৈষম্য, নারীবাদ, পরিবেশ সংকট, মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো বিষয়কে তুলে ধরছে। প্রশ্ন হল, এই কবিতাগুলো কি শুধুই সাহিত্য? নাকি এগুলো সমাজ বদলের হাতিয়ার?

কবিতায় সামাজিক বার্তার উত্থান: কখন শুরু?

বাংলা কবিতায় সামাজিক বার্তা ও প্রতিবাদের ধারা হঠাৎ করেই জন্ম নেয়নি। এটি ধাপে ধাপে বিকশিত হয়েছে—একটি সময়ের পরিসরে, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এবং কবিদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে। বাংলা সাহিত্যে যখন প্রথম কবিতার জন্ম হয়েছিল, তখন তা হয়তো প্রকৃতির বর্ণনায় সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে সমাজ, রাজনীতি, অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ এই কবিতার আত্মায় প্রবেশ করে।

ঊনবিংশ শতক: সমাজের চোখে আঙুল দেওয়া কবিতা

ঊনবিংশ শতকে বাংলা কবিতায় সামাজিক বার্তার প্রথম স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে।

বিদ্যাসাগরের কবিতায় সামাজিক কুসংস্কার:

- বিদ্যাসাগর শুধুমাত্র শিক্ষাবিদ বা সমাজ সংস্কারক ছিলেন না, তাঁর লেখনীতে সমাজ সচেতনতার অনুরণন ছিল।

- বিধবা বিবাহ প্রচলনের মতো আন্দোলন তাঁর রচনায় বারবার উঠে এসেছে।

- কবিতায় নারী অধিকার, সমাজের পশ্চাৎপদ চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠস্বর প্রকাশ পেয়েছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত: বিদ্রোহের অগ্নিকণ্ঠ

- বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদনের পদার্পণ যেন প্রতিবাদের নয়া সূর্যোদয়।

- তাঁর মহাকাব্যিক কবিতায় পুরাণের আড়ালে তৎকালীন সামাজিক সংকট ফুটে উঠেছিল।

- ‘মেঘনাদবধ কাব্য’-তে রামের প্রতি অসন্তোষ এবং রাবণের প্রতি সহানুভূতি আসলে সামাজিক ক্ষমতা কাঠামোর প্রতি কবির বিদ্রোহী মনোভাব।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: জাতীয়তাবাদের আভাস

- বঙ্কিমচন্দ্র মূলত উপন্যাসের জন্য খ্যাত হলেও তাঁর কবিতায় জাতীয়তাবাদের বার্তা স্পষ্ট ছিল।

- “বন্দেমাতরম” গানটি ছিল তাঁর কবিতায় দেশপ্রেম ও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদী আওয়াজ।

বিশ শতক: রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেম ও দ্রোহের কাব্যভাষা

বিশ শতকে এসে বাংলা কবিতায় সামাজিক বার্তা আরও গভীরতা পায়।

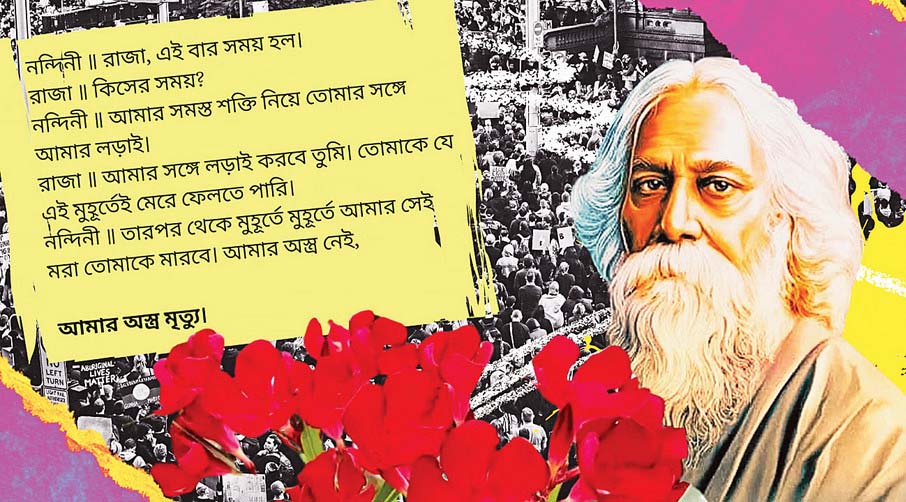

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: মানবপ্রেমের প্রতিবাদী ভাষা

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য বন্দনা নয়, সমাজ সচেতনতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

- “গীতাঞ্জলি”-তে তিনি মানবজাতির কল্যাণে কবিতা রচনা করেন।

- তাঁর “সভ্যতার সংকট” কবিতায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বযুদ্ধের অরাজকতা এবং মানবিকতার অপমৃত্যু নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে।

- রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কবিতা হয়ে ওঠে মানবতার পক্ষে এক সুগভীর প্রতিবাদ।

কাজী নজরুল ইসলাম: দ্রোহের কবি

- নজরুলের কবিতায় বিদ্রোহী সুর সবচেয়ে প্রবলভাবে ধ্বনিত হয়।

- “বিদ্রোহী” কবিতায় তিনি বলেন—

“আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন।” - ধর্মীয় কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা, ব্রিটিশ শাসনের শোষণ—সবকিছুর বিরুদ্ধেই তিনি কলম ধরে ছিলেন।

- “কারার ঐ লৌহকপাট” কবিতায় নিপীড়িত মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

জীবনানন্দ দাশ: অন্তর্লীন প্রতিবাদ

- জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রতিবাদ সরাসরি নয়, বরং প্রকৃতি ও জীবনবিমুখতায় ঢেকে থাকে।

- তাঁর “বনলতা সেন” কিংবা “অকালবোধন”-এর মতো কবিতায় সমাজের নিঃস্বতা, ব্যর্থতা এবং অস্তিত্ব সংকট ফুটে ওঠে।

- নিঃশব্দ প্রতিবাদের এমন রূপ বাংলা কবিতায় বিরল।

উত্তর আধুনিক বাংলা কবিতা: জয় গোস্বামী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষের যুগ

বাংলা কবিতায় সামাজিক বার্তা ও প্রতিবাদের নতুন মাত্রা আসে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়: নগর জীবনের বিষণ্ণতা ও প্রতিবাদ

- শক্তির কবিতায় নগর জীবনের নিঃসঙ্গতা, সামাজিক ভণ্ডামি এবং মানুষের বিচ্ছিন্নতা প্রতিবাদের ভাষায় উঠে আসে।

- “অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ বাতাস” কবিতায় আধুনিক জীবনের হতাশা ও ক্ষোভ স্পষ্ট।

শঙ্খ ঘোষ: প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের প্রতীক

- শঙ্খ ঘোষের কবিতায় রাজনৈতিক দুর্নীতি, সামাজিক অবক্ষয় এবং ব্যক্তিগত দহন বারবার ফিরে আসে।

- তাঁর “মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে” কবিতায় আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের অসাড়তা ও নিষ্ঠুরতা তুলে ধরা হয়েছে।

জয় গোস্বামী: প্রান্তিক মানুষের কবি

- জয়ের কবিতায় প্রান্তিক মানুষের কষ্ট, যন্ত্রণা এবং ক্ষোভ তুলে ধরা হয়েছে।

- “পাগলি তোমার সঙ্গে” বা “মারী-সংক্রান্ত কবিতা”-তে বঞ্চিত, অবহেলিত মানুষের কষ্ট রক্তাক্ত ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে।

আধুনিক কবিতায় সমাজ সচেতনতা: কোন কোন বার্তা উঠে আসছে?

বাংলা আধুনিক কবিতা আজ আর নিছক সৌন্দর্য বন্দনা নয়। এটি সমাজের দর্পণ, যেখানে উঠে আসে বাস্তবের নির্মম চিত্র, বঞ্চিতের আর্তনাদ, নিপীড়িতের ক্ষোভ, এবং প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। আধুনিক কবিতায় মানবিক চেতনা, রাজনৈতিক অসঙ্গতি, নারী অধিকার, পরিবেশ সংকট, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, এবং শ্রেণি-বৈষম্যের মতো বিষয় গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

মানবাধিকার ও শ্রেণি-বৈষম্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ

বাংলা কবিতায় বারবার ফিরে এসেছে শ্রেণি বৈষম্যের বেদনাবিধুর চিত্র।

- শঙ্খ ঘোষের শ্রেণি-বৈষম্যের আঘাত:

- তাঁর “বাবরের প্রার্থনা” কবিতায় এক অসহায় মানুষের কণ্ঠে শাসকের প্রতি ঘৃণার তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়।

- কবির কলমে পীড়িতের আকাঙ্ক্ষা রক্তবিন্দুর মতো ঝরে পড়ে—

“আমাকে তুলে নাও ইতিহাসের পাতা থেকে,

যেখানে আমার রক্তের দাগ জমাট বেঁধে আছে।”

নারীর প্রতি অবিচার ও নারীস্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা

আধুনিক কবিতায় নারীর দুঃখ-বঞ্চনা, বঞ্চিত কণ্ঠস্বর এবং সমাজের পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার বিরুদ্ধে স্পষ্ট বার্তা ফুটে ওঠে।

মালা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নারীবাদী প্রতিবাদ:

- কবিতায় তিনি সমাজের কাঠামোগত বৈষম্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন।

- “নারী” কবিতায় মালা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

“আমরা জন্মের পর থেকেই ঘেরাটোপে,

আমাদের স্বপ্নেরও পরিধি থাকে মাপা।” - এই লাইনগুলোতে নারীর সামাজিক বন্দিত্ব এবং অবরুদ্ধ স্বপ্নের চিত্র ধরা পড়ে।

মল্লিকা সেনগুপ্তের নারীবাদী ভাষ্য:

- তাঁর “কাঁটা” কবিতায় নারী স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ফুটে ওঠে।

- কবি বলেন—

“আমাকে প্রজাপতির মতো নিঃশব্দ উড়তে দাও,

পায়ের শেকল খুলে দাও,

আমি বিদ্রোহের রঙে আঁকবো আমার উড়ান।” - এই পঙক্তিতে নারীস্বাধীনতার স্পষ্ট বার্তা ও উড়ানের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে।

পরিবেশ সংকট ও প্রকৃতি রক্ষার বার্তা

আধুনিক কবিতায় পরিবেশের প্রতি মানুষের অবিবেচক আচরণ এবং প্রকৃতির ধ্বংসকে বারবার প্রতিবাদের ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে।

সুবোধ সরকার: প্রকৃতির আর্তনাদ

- সুবোধ সরকারের কবিতায় পরিবেশ সংকট এবং নগরায়নের করাল গ্রাস স্পষ্ট।

- “গাছ” কবিতায় তিনি বলেন—

“আমার পায়ের নিচে আর মাটি নেই,

শ্বাস নেবো বলে যে আকাশে তাকাই,

তাতেও কালো ধোঁয়ার মুখোশ।” - এখানে নগরায়নের আগ্রাসনে প্রকৃতির বিলুপ্তির বেদনা ফুটে উঠেছে।

সুমন কবীরের সবুজের প্রতিবাদ:

- তাঁর “জলাভূমি” কবিতায় পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বার্তা রয়েছে—

“পুকুরের শিরায় বিষ ঢেলে,

তুমি বাড়িয়েছ শহর,

আমি একদিন ওদের জলচোখ হয়ে ফিরবো।” - কবির কল্পনায় মৃত জলাভূমির আত্মা প্রতিশোধ নিতে ফিরে আসে, যা প্রকৃতি ধ্বংসের বিরুদ্ধে নিঃশব্দ অথচ তীব্র হাহাকার।

- তাঁর “জলাভূমি” কবিতায় পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বার্তা রয়েছে—

রাজনৈতিক দুর্নীতি ও সামাজিক অবক্ষয়

আধুনিক কবিরা সামাজিক অবক্ষয় এবং রাজনৈতিক প্রহসনের বিরুদ্ধে সরাসরি কলম ধরেছেন।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক বিরক্তি:

- তাঁর কবিতায় রাজনৈতিক অনৈতিকতা, সমাজের ভণ্ডামি এবং নিঃসঙ্গতার বিরুদ্ধে এক গভীর প্রতিবাদ লক্ষ করা যায়।

- “কালরাত্রি” কবিতায় তিনি লেখেন—

“নগরীর অন্ধকার নর্দমায়,

প্রতিদিন কিছু সৎ মানুষ ডুবে যায়।” - এই লাইনগুলোয় দুর্নীতির অন্ধকারে সততার মৃত্যুবার্তা উঠে আসে।

সুবোধ সরকারের ‘রাজনৈতিক কবিতা’:

- তাঁর কবিতায় রাজনৈতিক নেতাদের দুঃশাসন, মিথ্যাচার এবং শোষণের ছবি ফুটে ওঠে।

- কবি বলেন—

“সারারাত পোস্টারে মুখ ঢেকে থাকে দেশ,

আর সকালে ভিখিরি হয়ে জেগে ওঠে।” - এখানে স্বাধীনতার ভণ্ডামি এবং শাসকের প্রতারণার তীব্র ব্যঙ্গ ফুটে উঠেছে।

ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী বার্তা

বাংলা আধুনিক কবিতা ধর্মীয় কুসংস্কার ও সাম্প্রদায়িক ঘৃণার বিরুদ্ধে স্পষ্ট বার্তা বহন করে।

জয় গোস্বামীর সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী কবিতা:

- তাঁর কবিতায় সাম্প্রদায়িক হানাহানি এবং মানুষে মানুষে বিভেদ নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ লক্ষ্য করা যায়।

- “শুক্লপক্ষ” কবিতায় তিনি লেখেন—

“ধর্মের নামে কেটে গেছে অর্ধেক শহর,

বাকি শহরটা পোড়াবে কাল।” - এখানে ধর্মীয় উন্মত্ততায় মানুষের নৃশংসতা এবং ধ্বংসাত্মক মানসিকতার নগ্ন চিত্র ফুটে উঠেছে।

শঙ্খ ঘোষের ‘মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে’:

- এই কবিতায় তিনি সাম্প্রদায়িকতা ও পুঁজিবাদী সমাজের ভণ্ডামি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন।

- কবি বলেন—

“মানুষ কোথায়?

বিজ্ঞাপনের মুখোশে সব ঢাকা পড়ে গেছে।” - এখানে কবির তীব্র বিদ্রুপ—বিজ্ঞাপনের চাকচিক্যে ঢাকা পড়ে যাওয়া মানবতার মৃত্যু।