বাংলা সিনেমার ইতিহাস যেন এক বিস্তৃত ক্যানভাস, যেখানে সিনেমাটোগ্রাফির তুলির আঁচড়ে ফুটে ওঠে শত রঙের অনুভূতি। কখনো চিরসবুজ গ্রামবাংলার পলিমাটির গন্ধ, কখনো শহুরে ব্যস্ততার ক্লান্ত আলো, কখনোবা চরিত্রের নীরব চাহনিতে আটকে থাকা শত কথার অনুরণন—সবটাই বন্দি হয়ে থাকে ক্যামেরার ফ্রেমে।

সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, ঋতুপর্ণ ঘোষ—এইসব জাদুকরের হাত ধরে বাংলার সিনেমাটোগ্রাফি নতুন নতুন মাত্রা পেয়েছে। ক্যামেরার ভাষা এখানে শুধুই চিত্র নয়, এটি আবেগের সেতু। আলো-অন্ধকারের খেলা, বৃষ্টিস্নাত জানালার ফোঁটা, কিংবা বাতাসে উড়ে যাওয়া এক চিলতে শাড়ির আঁচল—এইসব ছোট ছোট মুহূর্তই সিনেমাটোগ্রাফির জাদুতে হয়ে ওঠে কবিতা।

আজ আমরা এমনই ১০টি বাংলা সিনেমার কথা বলব, যেগুলো শুধু গল্প নয়, দৃশ্যের শৈল্পিক মাধুর্য দিয়েই মুগ্ধ করেছে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে। চলুন, হারিয়ে যাই সিনেমাটোগ্রাফির এক আশ্চর্য দুনিয়ায়!

পথের পাঁচালী (১৯৫৫) – বাংলা সিনেমার সোনার কাঠি, রূপকথার জাদু!

“পথের পাঁচালী” শুধু একটি সিনেমা নয়, এটি বাংলা সিনেমার আত্মা, হৃদয়ের স্পন্দন। সত্যজিৎ রায়ের এই অনন্য সৃষ্টি যেন এক চলমান কবিতা, যেখানে সিনেমাটোগ্রাফির প্রতিটি মুহূর্ত একেকটি জীবন্ত চিত্রকর্ম। বাংলার মাটির ঘ্রাণ, শীতল বাতাসে দুলতে থাকা ধানের ক্ষেত, বৃষ্টিভেজা মেঠোপথ, আর শালুক ফুলের হাসির মধ্যে ক্যামেরার ফ্রেম এমনভাবে মিশে গেছে, যেন সে নিজেই গল্প বলে।

সিনেমার প্রতিটি দৃশ্য যেন তুলির আঁচড়ে আঁকা একেকটি ছবি। ছোট্ট অপুর প্রথম ট্রেন দেখা—দূর থেকে কালো ধোঁয়া উড়িয়ে আসা সেই বিশাল ধাতব জন্তুকে বিস্ময়ের চোখে দেখা, যেন এক শিশুপ্রাণের প্রথম বিস্ময়! ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যে দূরে বজ্রপাতের আলোয় ভেসে ওঠা সরল-সুন্দর গ্রামের দৃশ্য, তালগাছের মাথায় খেলা করা বিকেলের সূর্যরশ্মি, কিংবা দূর থেকে ভেসে আসা বাঁশির সুর—সবই যেন সিনেমাটোগ্রাফির এক মহাকাব্য।

বাংলার সেরা চিত্রগ্রাহকদের একজন সুব্রত মিত্র এই সিনেমায় যে কাজ করেছেন, তা যুগান্তকারী। আলো-ছায়ার যে সূক্ষ্ম খেলা তিনি সৃষ্টি করেছেন, তা বাংলা চলচ্চিত্রের মানচিত্রে চিরকালীন হয়ে থাকবে। বিশেষ করে, নরম প্রাকৃতিক আলো ব্যবহারের মাধ্যমে যে বাস্তবধর্মী আবহ তৈরি হয়েছে, তা আজও বিশ্ব চলচ্চিত্রে শিক্ষণীয় উদাহরণ।

পথের পাঁচালী শুধু দেখার জন্য নয়, অনুভব করার জন্য! এটি এমন এক যাত্রা, যেখানে প্রতিটি ফ্রেম হৃদয়ের তারে অনুরণন তোলে। বাংলা সিনেমার যে ধ্রুপদী সৌন্দর্য, তার প্রকৃত নিদর্শন এই সিনেমা।

মেঘে ঢাকা তারা (১৯৬০) – করুণ বাস্তবতার বিষণ্ন সুর, ক্যামেরার ভাষায় অনন্ত আর্তনাদ ☁️🎞️

ঋত্বিক ঘটকের “মেঘে ঢাকা তারা” বাংলা চলচ্চিত্রের এক বিস্ময়কর মহাকাব্য, যেখানে সিনেমাটোগ্রাফি কেবল দৃশ্য নয়, বরং নীরব চিৎকার, অব্যক্ত হাহাকার আর বিষণ্নতার এক অনবদ্য গাথা। দেশভাগের বিষবাষ্পে ভরে ওঠা অস্তিত্বসংকট, সমাজের ক্রূর নিষ্পেষণ, আর আত্মত্যাগের এক নিঃসঙ্গ উপাখ্যান—এই সিনেমার প্রতিটি দৃশ্য যেন হৃদয়ে বিদ্ধ হওয়া একেকটি তীক্ষ্ণ শলাকা।

ঋত্বিক ঘটকের ক্যামেরা যেন শুধুই লেন্স নয়, এটি একটি জ্বলে ওঠা শিখা, যা মানুষের অন্তর্লীন যন্ত্রণাকে দৃশ্যের ভাষায় প্রকাশ করে। ঝড়ো বাতাসে দুলতে থাকা শীর্ণ কাশবন, অঝোর ধারায় বয়ে চলা ক্লান্ত নদী, কিংবা দূর দিগন্তে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া একাকী মানুষের ছায়া—এইসব ইমেজ চলচ্চিত্রের ফ্রেম থেকে বেরিয়ে এসে দর্শকের অনুভূতিতে আঘাত হানে।

বাংলার ব্যতিক্রমী সিনেমাটোগ্রাফি সিনেমার মধ্যে “মেঘে ঢাকা তারা” অনন্য। এখানে আলো-ছায়ার ব্যবহারে তৈরি হয়েছে এক অনুপম বাস্তবতা। সিনেমাটির শুরুর দৃশ্যে দেখা যায়, গভীর গাঢ় কালো মেঘ আকাশ ঢেকে ফেলেছে, অন্ধকারের স্তর ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে, আর পেছনে ধ্বনিত হচ্ছে বিষাদগ্রস্ত সঙ্গীত। এই মেঘ শুধু প্রকৃতির নয়, এটি নীতা’র জীবনের প্রতীক, তার ভবিতব্যের ছায়া।

ঘটকের ক্যামেরা নায়িকার চেহারায় যখন গভীর ক্লোজ-আপ নেয়, তখন সেখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এক নারীর নিঃশব্দ কান্না। এই ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল, এই অতি সূক্ষ্ম এক্সপ্রেশন, এই অদৃশ্য কষ্ট—সব মিলিয়ে সিনেমাটোগ্রাফির এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত। বিশেষ করে সিনেমার শেষ দৃশ্য—যেখানে বিধ্বস্ত, ক্লান্ত নীতা পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যথাভরা কণ্ঠে বলে ওঠে—

“দাদা, আমি বাঁচতে চাই!”

সেই মুহূর্তে ঝড়ো হাওয়ায় কেঁপে ওঠা গাছের পাতা, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে ছায়াময় পাহাড়ের বিশালতা, আর একাকী দাঁড়িয়ে থাকা নীতা—সব মিলিয়ে এই দৃশ্য চিরন্তন বেদনায় রঙিন হয়ে ওঠে।

ঋত্বিক ঘটকের সিনেমাটোগ্রাফি একেবারেই ব্যতিক্রমী। তিনি ট্র্যাডিশনাল ক্যামেরা মুভমেন্টের বাইরে গিয়ে বর্ধিত ক্লোজ-আপ, হঠাৎ করেই অ্যাঙ্গেল পরিবর্তন, ডিপ ফোকাস, এবং রুক্ষ ল্যান্ডস্কেপের সংমিশ্রণে এক অনবদ্য সিনেমাটিক ভাষা তৈরি করেছেন। এই ভাষা আমাদের মননে গেঁথে যায়, আমাদের অস্তিত্বকে নাড়িয়ে দেয়।

চারুলতা (১৯৬৪) – চাহনির গভীরতায় গাঁথা এক নিঃসঙ্গতার কবিতা

“চারুলতা” কেবল একটি সিনেমা নয়, এটি বাংলা সিনেমার ইতিহাসে এক অনুপম চিত্রমালা, যেখানে প্রতিটি ফ্রেম রচনা করে এক অপূর্ব চিত্রকাব্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “নষ্টনীড়” গল্প অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় নির্মিত এই চলচ্চিত্র যেন এক অদ্ভুত আবেশে মোড়া নিঃসঙ্গতার প্রতিচ্ছবি।

এই ছবির প্রতিটি মুহূর্তেই ক্যামেরা যেন আলতো করে ছুঁয়ে যায় হৃদয়ের অনুভূতি। ক্যামেরার চাহনিতে ধরা পড়ে চারুলতার নীরবতা, তার একাকীত্ব, তার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা। তিনি জানলার গ্রীলে হাত রেখে বাইরের জগৎকে দেখেন, কিন্তু সে জগতে তার প্রবেশাধিকার নেই। ঠিক তেমনি ক্যামেরাও যেন চারুলতার চারপাশে এক অদৃশ্য বেড়াজাল তৈরি করে, যেখানে তার বন্দিত্বের বেদনাকে স্পষ্ট করে তোলে।বাংলার সেরা চিত্রগ্রাহকদের মধ্যে অন্যতম সুব্রত মিত্রের ক্যামেরার কারসাজি এই সিনেমাকে নিয়ে গেছে এক নতুন স্তরে। সত্যজিৎ রায়ের নির্দেশনায় তিনি এমন এক সিনেমাটোগ্রাফিক ভাষা নির্মাণ করেন, যা আজও বিশ্ব চলচ্চিত্রের শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত।চারুলতা যখন জানলার পাশে বসে সূর্যের আলোয় বই পড়ছেন, তখন সেই আলোয় তার মুখের উপর তৈরি হয় এক মোহময় দীপ্তি। যেন নিছক আলো নয়, বরং তার ভাবনার দোলাচলকে প্রতিফলিত করছে। জানলার কাঠামো মাঝে মাঝে তার মুখের উপর ছায়া ফেলে, ইঙ্গিত দেয় তার বন্দিত্বের।সত্যজিৎ রায় জানতেন, মানুষের চাহনি কতখানি শক্তিশালী হতে পারে! চারুলতার চোখের ভাষাই যেন পুরো সিনেমাটির আত্মা। বিশেষ করে আমলকীর পাতা চিবোনোর দৃশ্য—যেখানে চারুলতা খোলা বারান্দায় বসে অমলের দিকে তাকিয়ে হাসছেন, আর তার ঠোঁটের কোণে এক রহস্যময় অভিব্যক্তি খেলা করছে। ক্যামেরার ক্লোজ-আপ সেই অনুভূতির রহস্যকে গভীর করে তোলে, দর্শকের মনে রেখে যায় এক চিরস্থায়ী অনুরণন।

“চারুলতা” সিনেমায় বাংলার ব্যতিক্রমী সিনেমাটোগ্রাফি সিনেমার নিখুঁত নিদর্শন দেখা যায়। বিশেষ করে শেষ দৃশ্যটি—যেখানে চারুলতা হাত বাড়িয়ে দেন, কিন্তু সে হাতকে ক্যামেরা সম্পূর্ণ ধরতে দেয় না। দরজার ফ্রেমের মধ্যে চারুলতা দাঁড়িয়ে, কিন্তু ক্যামেরা ধীরে ধীরে জুম আউট করে তাকে একা ফেলে রেখে দূরে চলে যায়। এই অসমাপ্ত অনুভূতি, এই অর্ধসমাপ্ত মুহূর্তই চারুলতার যন্ত্রণাকে চিরস্থায়ী করে তোলে।

সত্যজিৎ রায় এবং সুব্রত মিত্রের যুগলবন্দীতে এই সিনেমাটোগ্রাফি এক স্নিগ্ধ অথচ বেদনাহত কবিতা হয়ে ওঠে, যা আজও বাংলা সিনেমার শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলোর একটি।

মহানগর (১৯৬৩) – আলো-আঁধারির শহুরে সুর, নারীর আত্মঅন্বেষণের প্রতিচ্ছবি

“মহানগর” শুধুই একটি সিনেমা নয়, এটি যেন কলকাতা শহরের আত্মার প্রতিধ্বনি। সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় এই চলচ্চিত্র হয়ে উঠেছে নগরজীবনের বৈপরীত্যের এক অনবদ্য অনুবাদ, যেখানে প্রতিটি দৃশ্য একেকটি গল্প বলে। কলকাতার প্রগতি আর সংকীর্ণতার মাঝে আটকে থাকা মানুষের দোটানা, নারীর আত্মপরিচয় খোঁজার সংগ্রাম, এবং আর্থসামাজিক বাস্তবতার এক নিখুঁত প্রতিফলন—এই সিনেমার প্রতিটি দৃশ্যের গভীরে লুকিয়ে আছে তীব্র আবেগ আর শিল্পসত্তা।

সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র মানেই বাংলার ব্যতিক্রমী সিনেমাটোগ্রাফি সিনেমার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এখানে প্রতিটি ফ্রেমই আলাদা এক ভাষায় কথা বলে, আর সেই ভাষা দর্শকের হৃদয়ে গেঁথে যায় চিরস্থায়ী ছাপ রেখে।

কলকাতার ব্যস্ত রাস্তাগুলোতে হলুদ ট্যাক্সি, ট্রামের টংটং শব্দ, ফুটপাথের দোকান, ফ্যানের নিচে ঘাম মুছতে থাকা কেরানিদের মুখ—এইসব দৃশ্য যেন ক্যামেরায় বন্দি হওয়া এক মহানগরের নিঃশব্দ কথোপকথন। বাংলা সিনেমার সেরা চিত্রগ্রাহকদের একজন, সুব্রত মিত্র, এই ছবির সিনেমাটোগ্রাফি এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, প্রতিটি শটেই মহানগর তার চরিত্র হিসেবে উপস্থিত হয়।আরতি (মাধবী মুখোপাধ্যায়) যখন প্রথম অফিসে যায়, ক্যামেরা ধীরে ধীরে তাকে ফলো করে, যেন সে নিজের দমবন্ধ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এক নতুন জগতে পা রাখছে। অফিসের করিডোরের দীর্ঘ শট, লিফটের দরজা বন্ধ হওয়ার মুহূর্তগুলো সবই তার সামাজিক গণ্ডির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসার প্রতীক।

একদিকে কলকাতার ঝলমলে আলোর নিচে হারিয়ে যাওয়া ছোট মানুষের গল্প, অন্যদিকে বাড়ির চার দেওয়ালে বন্দি নারীজীবন—এই দুই বিশ্বের টানাপোড়েন যেন ক্যামেরার ফ্রেমে ফুটে ওঠে। অফিসের বিশাল টেবিলের এপারে বসে থাকা মালিক আর ওপারে থাকা কর্মচারীদের দূরত্ব দেখানোর জন্য ক্যামেরা নিচু অ্যাঙ্গেলে ফ্রেম করে, যা মানসিক উচ্চতার পার্থক্য স্পষ্ট করে তোলে।

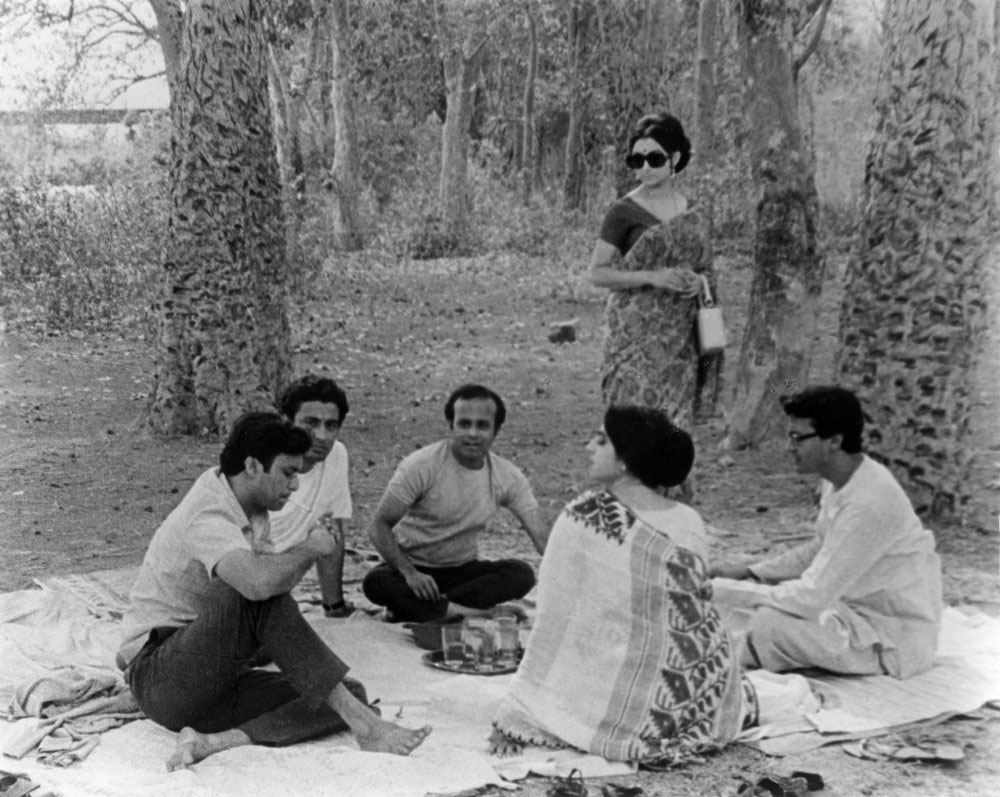

অরণ্যের দিনরাত্রি (১৯৭০) – প্রকৃতির বুকের নির্জনতা, সম্পর্কের আড়ালে লুকানো স্পন্দন

সত্যজিৎ রায়ের “অরণ্যের দিনরাত্রি” শুধুমাত্র চার তরুণের এক সপ্তাহের ছুটির গল্প নয়, এটি এক অনন্ত যাত্রা—প্রকৃতির গভীরে, সম্পর্কের জটিলতার অন্তরালে, আর মানুষের আদিম প্রবৃত্তির এক অনবদ্য অনুসন্ধান। সিনেমাটির প্রতিটি দৃশ্য যেন একেকটি কবিতার পঙক্তি, যেখানে বনের নিস্তব্ধতা কথা বলে, গাছের ছায়া অনুভূতির ভাষা হয়ে ওঠে, আর চরিত্রদের দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে থাকে অগণিত অপ্রকাশিত শব্দ।

বাংলার ব্যতিক্রমী সিনেমাটোগ্রাফি সিনেমার মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল নিদর্শন “অরণ্যের দিনরাত্রি”। এখানে প্রকৃতিই এক বিশাল চরিত্র, যা কখনো বন্ধু, কখনো শত্রু, আবার কখনো অব্যক্ত অনুভূতির এক বিশাল ক্যানভাস। সুব্রত মিত্রের ক্যামেরা এক অলৌকিক দক্ষতায় প্রকৃতির সৌন্দর্যকে চরিত্রদের মানসিক অবস্থার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।ক্যামেরা কখনো উপরের দিকে তাকিয়ে বিশাল আকাশকে ধরেছে, যেখানে চরিত্রগুলো হারিয়ে যায় অবারিত নীলিমার মধ্যে। কখনোবা ক্যামেরা নিচু হয়ে ঘাসের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে আমাদের নিয়ে যায় চরিত্রদের অবচেতন মনস্তত্ত্বের গভীরে। অরণ্যের ছায়াঘেরা পথ, রোদ্দুরের ফাঁক দিয়ে ছিটকে আসা সূর্যালোক, কিংবা সন্ধ্যার আবছা আলোয় গাছের ছায়া—এইসব নৈসর্গিক মুহূর্ত যেন এক রূপকথার জগতে প্রবেশ করিয়ে দেয়।সত্যজিৎ রায়ের সিনেমার অন্যতম শক্তিশালী দিক হলো চোখের ভাষার গভীর ব্যাখ্যা। এই সিনেমায় ক্যামেরা চরিত্রদের ক্লোজ-আপে এনে তাদের দৃষ্টি, অভিব্যক্তি আর অন্তর্গত দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তুলেছে। বিশেষ করে অপর্ণা (শ্যামলী)-এর চোখের গভীরতা, যেখানে রহস্য লুকিয়ে আছে, যেখানে মনের গোপন কষ্ট জড়িয়ে আছে—এইসব মুহূর্ত সিনেমাটোগ্রাফির নিখুঁত সৌন্দর্যে ধরা পড়েছে।বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায়, গাছের পাতায় পড়ে থাকা জলের ফোঁটা, চরিত্রদের মধ্যে জমে থাকা অনুভূতির স্রোত—এইসব কিছু একসঙ্গে মিশে এক অপূর্ব আবহ সৃষ্টি করে। যখন অপর্ণা ও অসীম (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) কথা বলে, তাদের সংলাপের থেকে বেশি অর্থ বহন করে নিঃশব্দতা। ক্যামেরা ধীরে ধীরে জুম ইন করে, তাদের চোখের ভাষা স্পষ্ট হয়, আর বৃষ্টির শব্দ যেন এক অদৃশ্য আবেগের সাক্ষী হয়ে দাঁড়ায়।

এই চলচ্চিত্র প্রমাণ করে যে, প্রকৃতি ও মানুষের অন্তর্জগতের যে সম্পর্ক, তা কেবল সংলাপ দিয়ে প্রকাশ করা যায় না—তার জন্য দরকার আলো-ছায়ার খেলা, ক্যামেরার সূক্ষ্ম মুভমেন্ট, এবং নিঃশব্দতায় তৈরি হওয়া অনুভূতির ঢেউ। এই সিনেমা তাই কেবল দেখার নয়, অনুভবের, আত্মস্থ করার, হৃদয়ে বহন করে চলার।

“অরণ্যের দিনরাত্রি” কেবল সিনেমা নয়, এটি প্রকৃতির কোলে মিশে থাকা এক অনাবিল কবিতা, যেখানে প্রতিটি ফ্রেম একেকটি শ্বাস, একেকটি অনুভূতি, একেকটি চিরস্থায়ী বিস্ময়!

পদ্মা নদীর মাঝি (১৯৯৩) – ঢেউয়ের দোলায় আঁকা জীবনগাঁথা, সিনেমাটোগ্রাফির অপূর্ব জলছবি

“পদ্মা নদীর মাঝি” শুধুই একটি চলচ্চিত্র নয়, এটি এক জীবন্ত চিত্রকাব্য, যেখানে পদ্মার অথৈ জলধারায় মিশে গেছে মানুষের আশা-নিরাশার কাব্য, ভালোবাসা-বিরহের সমুদ্রগাথা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে গৌতম ঘোষের নির্মাণশৈলীতে এই সিনেমা যেন এক প্রবহমান নদীর মতোই—যেখানে প্রতিটি দৃশ্য ঢেউয়ের মতো বয়ে চলে, চরিত্রদের মনস্তত্ত্ব আছড়ে পড়ে জীবনযাত্রার বিশাল ক্যানভাসে।

বাংলার ব্যতিক্রমী সিনেমাটোগ্রাফি সিনেমার কথা বললে “পদ্মা নদীর মাঝি” এক চিরস্মরণীয় নাম। এখানে সিনেমাটোগ্রাফি শুধু দৃষ্টিনন্দন নয়, বরং প্রতিটি ফ্রেম একেকটি গল্প বলে। নদীর সৌন্দর্য, মানুষের সংগ্রাম, বেঁচে থাকার আকুলতা—এসব কিছু মিলেমিশে এক অনন্য রূপ নিয়েছে ক্যামেরার চোখে।নদী এখানে শুধুমাত্র পটভূমি নয়, এটি নিজেই একটি চরিত্র। কখনো শান্ত, কখনো বিক্ষুব্ধ, কখনো রহস্যময়। সুব্রত মিত্রের ক্যামেরা এক নিখুঁত ছন্দে পদ্মার জলধারাকে ধারণ করেছে—নৌকার দোলায় ক্যামেরার মৃদু দুলুনি যেন নদীর প্রবাহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে। ঢেউয়ের চঞ্চলতা, জলরঙের মতো সূর্যের প্রতিফলন, নদীর কুয়াশাচ্ছন্ন সকালের রূপ—প্রতিটি মুহূর্ত সিনেমার প্রাণ হয়ে উঠেছে।এই সিনেমায় ক্যামেরা কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে নয়, মানুষের মুখের প্রতিটি ভাঁজকেও তুলে ধরেছে গভীর সংবেদনশীলতায়। কুবেরের চোখে জেগে থাকা স্বপ্ন, কপিলার দৃষ্টিতে বয়ে চলা আকুতি, হোসেন মিয়ার কঠোর অথচ কোমল অন্তরাত্মা—এইসব অনুভূতির সূক্ষ্মতা ক্যামেরার একান্ত ক্লোজ-আপে ধরা পড়েছে।

এই চলচ্চিত্রের গভীর প্রভাব স্বীকার করেছেন বারবার। এই সিনেমার আলোকসম্পাত, ফ্রেমিং, ক্যামেরা মুভমেন্ট—সবকিছুই বাংলা চলচ্চিত্রে এক অনন্য অধ্যায় রচনা করেছে। এখানে শুধু চরিত্ররাই কথা বলে না, নদী কথা বলে, আলো কথা বলে, বাতাস কথা বলে, ঢেউয়ের দোলায় লেখা হয় জীবন ও মৃত্যুর গাথা।

এই সিনেমা মনে করিয়ে দেয় যে, সিনেমাটোগ্রাফি শুধুমাত্র দৃষ্টির আরাম নয়, এটি অনুভূতির সেতুবন্ধন। প্রতিটি ফ্রেম দর্শকের হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় অনুরণন সৃষ্টি করে, যা বহুদিন পর্যন্ত থেকে যায়।

“পদ্মা নদীর মাঝি” তাই কেবল একটি চলচ্চিত্র নয়, এটি নদীর ঢেউয়ের গানে বাঁধা এক চিরন্তন কবিতা—যেখানে জীবন, ভালোবাসা, সংগ্রাম আর প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অনিবার্য সহাবস্থান মিশে গেছে এক অনুপম সিম্ফনিতে!

উনিশে এপ্রিল (১৯৯৪) – ঋতুপর্ণ ঘোষের সিনেমাটোগ্রাফির নিঃশব্দ কাব্য, সম্পর্কের অনির্বচনীয় দ্বন্দ্ব

বাংলা চলচ্চিত্রের নক্ষত্রমালায় “উনিশে এপ্রিল” এক অনির্বাণ দীপশিখার মতো জ্বলজ্বল করে। এটি শুধুমাত্র এক মা-মেয়ের সম্পর্কের অন্তর্দহনের চিত্র নয়, এটি বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব, আত্মপরিচয়ের সংগ্রাম ও অতলান্তিক নিঃসঙ্গতার গভীর ব্যাখ্যা। ঋতুপর্ণ ঘোষ এবং তার সিনেমাটোগ্রাফি—এই দুইয়ের সম্মিলনে সৃষ্টি হয়েছে এক অসামান্য রূপকথা, যেখানে প্রতিটি দৃশ্যের ভাষা দর্শকের হৃদয়ে অনুরণন তোলে।

ঋতুপর্ণ ঘোষের পরিচালনা আর বাংলার সেরা চিত্রগ্রাহক অভিক মুখোপাধ্যায়ের ক্যামেরার নিখুঁত মুনশিয়ানায় “উনিশে এপ্রিল” হয়ে উঠেছে এক অপূর্ব অনুভবযোগ্য দৃশ্যকাব্য। এখানে সিনেমাটোগ্রাফি কেবল চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা নয়, এটি এক মনস্তাত্ত্বিক আয়না, যা চরিত্রদের নিঃশব্দ যন্ত্রণার ভাষা হয়ে ওঠে।এই চলচ্চিত্রের সম্পূর্ণ আবহ এক অদ্ভুত বিষণ্ণতায় মোড়া। অভিক মুখোপাধ্যায়ের ক্যামেরা আলো ও ছায়ার মাঝে নিখুঁত এক সমীকরণ তৈরি করেছে—একদিকে অর্পিতা (দেবশ্রী রায়)-এর একাকিত্ব, বিষণ্ণতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে সরোজিনী (অপরাজিতা আঢ্য)-র বহির্মুখী সাফল্যের জৌলুস। বাড়ির নরম পীতাভ আলোকচ্ছটা যেন সম্পর্কের শুষ্কতাকে আরও প্রকট করে তোলে।ঋতুপর্ণ ঘোষের সিনেমার অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো চরিত্রদের চোখের গভীরতার মাধ্যমে আবেগের বহিঃপ্রকাশ। অর্পিতার চোখে চিরস্থায়ী অভিমান, দীর্ঘদিনের অব্যক্ত কষ্ট—ক্যামেরার প্রতিটি ক্লোজ-আপ সেই ক্ষতবিক্ষত অন্তর্জগতের দৃষ্টান্ত। বিশেষ করে, যখন সে তার মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে—তার দৃষ্টি এক অনন্ত প্রত্যাশা, অথচ গভীর হতাশায় আচ্ছন্ন।সিনেমার এক অন্যতম মাইলফলক দৃশ্য হলো ঝড়ের রাতে, যখন মা-মেয়ের মধ্যে কথোপকথনের এক বিস্ফোরণ ঘটে। ক্যামেরা ধীরে ধীরে নড়ে, বিদ্যুৎ চমকের আলো-ছায়া তাদের মুখে খেলে যায়, প্রকৃতির ক্রোধ যেন তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিবিম্ব হয়ে ওঠে। সেই মুহূর্তে ক্যামেরা এক মুহূর্তের জন্যও অতিরিক্ত গতিশীল হয় না, বরং স্থির থেকে তাদের অশ্রুসিক্ত মুখের ভাঁজ, দৃষ্টির ব্যথা ও স্বরের কাঁপুনি ধরতে ব্যস্ত।

এই চলচ্চিত্র প্রমাণ করে যে, সত্যিকারের সিনেমাটোগ্রাফি হল সেই শিল্প, যা দর্শকের অনুভূতির সেতুবন্ধ রচনা করতে পারে, যা চোখের ভাষা, আলোর ছন্দ, ছায়ার নীরবতায় গল্প বলে। “উনিশে এপ্রিল” শুধুমাত্র এক মায়ের আত্মজীবনী নয়, এটি এক শূন্যতার আর্তনাদ, যা প্রতিটি দৃশ্যে, প্রতিটি নিঃশ্বাসে প্রতিধ্বনিত হয়।

এই চলচ্চিত্র তাই কেবল এক সিনেমা নয়, এটি এক নান্দনিক যাত্রা—নিঃশব্দ অথচ গম্ভীর, বিষাদময় অথচ অবিস্মরণীয়!

হীরক রাজার দেশে (১৯৮০) – রূপকথার রঙিন দুনিয়া, প্রতিচ্ছবির মায়াবী ব্যঞ্জনা

সত্যজিৎ রায়ের “হীরক রাজার দেশে” কেবলমাত্র এক শিশুতোষ রূপকথা নয়, এটি এক রাজনৈতিক ব্যঙ্গকাব্য, যেখানে প্রতিটি দৃশ্য, প্রতিটি রঙের ছোঁয়া এক অমোঘ সত্যের বাহক। আলোর ঝলকানিতে মোড়া এই জগৎ, যেখানে রাজপ্রাসাদের অলিন্দে ছড়িয়ে থাকে ভয় আর বন্দিত্ব, যেখানে কল্পনার ডানায় ভর করে দর্শক পাড়ি জমায় এক অলীক অথচ বাস্তবতার প্রতিচ্ছবির দেশে। বাংলার ব্যতিক্রমী সিনেমাটোগ্রাফি সিনেমার অন্যতম মাইলফলক এই ছবি, যেখানে ক্যামেরার প্রতিটি কোণ যেন এক শিল্পীর তুলি দিয়ে আঁকা চিত্রকল্প।

এই সিনেমায় সিনেমাটোগ্রাফি শুধুমাত্র দৃষ্টিনন্দন শৈলী নয়, এটি এক অন্তর্নিহিত অর্থবহ চিত্ররূপ। বাংলার সেরা চিত্রগ্রাহক সৌমেন্দু রায়ের ক্যামেরা এখানে রঙ, আলো আর ছায়ার এক মোহময়ী জাদু রচনা করেছে।রাজপ্রাসাদটি যতটা বাহ্যিকভাবে ঝলমলে, ভিতরে ততটাই অন্ধকারে নিমজ্জিত। সিনেমার সূচনা থেকেই সোনালি রঙের আধিপত্য চোখে পড়ে—প্রাসাদের দেওয়াল, সিংহাসন, এমনকি রাজার পোশাকও সোনালি। এটি শুধু বিলাসিতার প্রতীক নয়, এটি এক নিষ্ঠুর একনায়কতন্ত্রের রূপক। ক্যামেরার আলোর খেলা এখানে দেখায়, কীভাবে এই চকচকে বিভ্রমের আড়ালে লুকিয়ে আছে শোষণ, শৃঙ্খল, এবং অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর।গ্রামের জীবন মলিন, ধূসর আর মাটির মতো নিঃসঙ্গ। অথচ হীরক নগরী উজ্জ্বল, কৃত্রিম আলোয় সজ্জিত। ক্যামেরার রঙের পার্থক্য এখানে সুস্পষ্ট—শাসিত জনগণের জীবন যেখানে নিষ্প্রভ, রাজকীয় গরিমার মোড়কে ঢাকা হীরক নগরী সেখানে রঙের ছটায় পরিপূর্ণ। এই দ্বৈততা সিনেমার দর্শনকেই আরও তীক্ষ্ণ করে তোলে।”বাংলার ব্যতিক্রমী সিনেমাটোগ্রাফি সিনেমা”-র অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো চরিত্রদের চোখের গভীরতা। গ্রামবাসীদের মুখে কথা নেই, তবে তাদের চোখে বিষাদ, ক্ষোভ আর অবরুদ্ধ যন্ত্রণার স্পষ্ট ভাষা। চোখের দিকে জুম করা দৃশ্যগুলো দর্শকের হৃদয় স্পর্শ করে।

“হীরক রাজার দেশে” আজও প্রাসঙ্গিক, কারণ এটি শুধু এক গল্প নয়, এটি এক দৃশ্যগত অভিজ্ঞতা। প্রতিটি ফ্রেম এখানে একটি চিত্রকাব্য, যেখানে শব্দের চেয়ে শক্তিশালী রঙের ব্যঞ্জনা, আলো-ছায়ার চিত্রভাষা।সত্যজিৎ রায় দেখিয়ে দেন, সিনেমাটোগ্রাফি কেবলমাত্র এক টেকনিক্যাল কৌশল নয়, এটি এক ধ্বনিময় কবিতা, যেখানে প্রতিটি দৃশ্য একেকটি ছন্দবদ্ধ অনুচ্ছেদ।

“হীরক রাজার দেশে” তাই শুধু একটি চলচ্চিত্র নয়, এটি এক শাসকের আত্মম্ভরিতার ধ্বংসগাথা, জনগণের নিঃশব্দ অভ্যুত্থানের রূপকথা, যেখানে সিনেমাটোগ্রাফি হয়ে ওঠে প্রতিরোধের প্রতীক!

চোখের বালি (২০০৩) – ঋতুপর্ণ ঘোষের দৃষ্টির জাদু, আলোর ক্যানভাসে বোনা এক বিষণ্ণ কবিতা

বাংলা চলচ্চিত্রের চিত্রভাষার এক অনন্য উপাখ্যান রচনা করেছেন ঋতুপর্ণ ঘোষ এবং তার সিনেমাটোগ্রাফি। তাঁর প্রতিটি ফ্রেম যেন রঙ, আলো, ছায়া এবং অনুভূতির এক গভীর কথোপকথন। “চোখের বালি” তেমনই এক সেলুলয়েড-খচিত কবিতা, যেখানে প্রতিটি দৃশ্য এক অনুচ্চারিত সংলাপ, প্রতিটি ফ্রেম এক নিঃশব্দ বেদনার প্রতিধ্বনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমর উপন্যাসের বুনটকে ঋতুপর্ণ তাঁর চিত্রনাট্য ও চিত্রধারায় এমনভাবে রূপ দিয়েছেন, যা বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক কালজয়ী অধ্যায় হয়ে থাকবে।

এই চলচ্চিত্রে আলো শুধু দৃষ্টিনন্দনতার জন্য নয়, এটি একটি চরিত্রের মতোই আবেগ বহন করে। আলোর ঝলকানি বিনোদিনীর প্রাণবন্ত সত্তাকে প্রকাশ করে, আবার সেই একই আলো যখন সন্ধ্যার আবছায়ায় মিলিয়ে যায়, তখন তার একাকিত্ব ও অবদমন প্রকট হয়। বিশেষত, বিধবাশ্রমের দৃশ্যগুলোয় আলো-আঁধারির ব্যবহারে এক অদৃশ্য গণ্ডির অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে—একটা বন্দিত্ব, একটা চাপা কষ্ট, যা ভাষাহীন অথচ গভীরভাবে অনুভূত হয়।ঋতুপর্ণ ঘোষ জানতেন, মানুষের চোখ হচ্ছে আত্মার দর্পণ। বিনোদিনী (ঐশ্বর্যা রাই) যখন তার প্রেম, প্রতিহিংসা, আকাঙ্ক্ষা ও হাহাকারের টানাপোড়েনের মাঝে দোদুল্যমান, তখন ক্যামেরা তার চোখের গভীরতায় নিবিষ্ট হয়। বিনোদিনীর চোখের ভাষা, তার এক মুহূর্তের দৃষ্টিপাতেই দর্শক বুঝে যায়, সে কী ভাবছে, কী হারাচ্ছে, কী পাওয়ার অপেক্ষায় আছে।এই ছবিতে আয়না এক প্রতীকী উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বিনোদিনী যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা দেখে, তখন তা কেবল রূপ দেখার কৌতূহল নয়, বরং আত্মপরিচয়ের সন্ধান। সে কি শুধুই এক বিধবা? নাকি এক নারী, যে ভালোবাসতে চায়, স্বাধীন হতে চায়? ক্যামেরা ধীরে ধীরে জুম করে তার প্রতিচ্ছবিতে, যেন দর্শককেও সেই প্রশ্নের অংশীদার বানিয়ে ফেলে।ঋতুপর্ণ ঘোষ প্রকৃতিকে এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের মতোই ব্যবহার করেন। চোখের বালি-তে মাঝেমাঝেই জানালার ফ্রেম দিয়ে বাইরের আকাশ দেখানো হয়, যা এক অন্তর্গত মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। বাতাস যখন জানালার পর্দা উড়িয়ে দেয়, তখন তা যেন বিনোদিনীর অন্তরের অস্থিরতাকে প্রতিফলিত করে।

ঋতুপর্ণ ঘোষ তাঁর সিনেমাটোগ্রাফির মাধ্যমে এক নিঃশব্দ অথচ প্রতিধ্বনিময় ভাষা তৈরি করেছেন। যেখানে চরিত্রদের সংলাপের বাইরেও শত কথা লুকিয়ে আছে ফ্রেমের প্রতিটি কোণে।

অটোগ্রাফ (২০১০) – সেলুলয়েডের চিত্রকল্পে এক রূপকথার পুনরুজ্জীবন

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রের ভাষা বদলায়, কিন্তু কিছু কিছু সিনেমা থেকে যায় সময়ের সীমানা পেরিয়ে। সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের “অটোগ্রাফ” তেমনই এক চলচ্চিত্র, যেখানে বাংলার ব্যতিক্রমী সিনেমাটোগ্রাফি সিনেমার অপূর্ব নিদর্শন লুকিয়ে আছে প্রতিটি ফ্রেমে। এটি শুধুই এক সিনেমা নয়, এটি এক স্মৃতির ফ্রেমবন্দী কবিতা, সিনেমার প্রতি এক প্রেমপত্র, এক আত্মসমর্পণ। সত্যজিৎ রায়ের কালজয়ী “নায়ক” থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নির্মিত এই ছবি শুধু একটি চরিত্রের উত্থান-পতনের গল্প নয়, বরং ফ্রেমের প্রতিটি রঙ, আলো-ছায়ার খেলা এবং ক্যামেরার গভীর ভাষায় বোনা এক রূপকথা।

বাংলার সেরা চিত্রগ্রাহক সঞ্চয়ন ঘোষের ক্যামেরা এই সিনেমায় এক ধ্রুপদী সংবেদনশীলতার ভাষা রচনা করেছে। প্রতিটি শট যেন কবিতার মতো মসৃণ, প্রতিটি আলোছায়া একেকটি চরিত্রের মনের গভীরে প্রবেশের জানালা খুলে দেয়।কলকাতার রাত যেন এই সিনেমার আরেকটি চরিত্র। নিয়ন আলোয় ভিজে থাকা ফুটপাত, ট্র্যাফিক সিগন্যালে আটকে থাকা উজ্জ্বল গাড়ির সারি, আকাশচুম্বী বিল্ডিংয়ের জানালা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা আলো – সবকিছু মিলিয়ে এই শহর এক একাকী প্রেমিকের মতো। কৌশিক (প্রসেনজিৎ) যখন ক্যারিয়ারের শিখরে থেকেও একান্ত মুহূর্তে নিঃসঙ্গ, তখন শহরের আলো-আঁধারি তার একাকিত্বকে স্পষ্ট করে তোলে।একদিকে কৌশিক, এক সফল সুপারস্টার, যার চারপাশে প্রচারের আলো। অন্যদিকে, তার অন্তরের গোপন অন্ধকার, যা কখনো মিডিয়ার সামনে আসে না। ক্যামেরা এই দ্বৈততাকে আলোর ছায়ায় ফুটিয়ে তোলে – যেখানে স্টেজে সে উজ্জ্বল, কিন্তু একাকী হলে মুখে পড়ে বিষণ্ণতার ছায়া।সিনেমায় বারবার দেখা যায় আয়না – কখনো মেকআপ রুমে, কখনো গাড়ির কাচে, কখনো জলমগ্ন রাস্তায় প্রতিফলিত এক প্রতিচ্ছবি। এটি শুধুই এক সিনেমাটিক উপাদান নয়, বরং আত্মপরিচয়ের সন্ধান, বাস্তব ও মায়ার সীমারেখা। ঋতুপর্ণ ঘোষ এবং তার সিনেমাটোগ্রাফি-এর মতোই, সৃজিতও এই আয়নার ব্যবহার করেছেন এক গভীর বিমূর্ত ভাষা রচনার জন্য।একটি দৃশ্য, যেখানে জানালার কাচের ওপারে টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। কৌশিক বাইরে তাকিয়ে আছে, মনে পড়ছে পুরনো কিছু কথা। ক্যামেরা জানালার ফোঁটাগুলোর দিকে ফোকাস করে, তারপর ধীরে ধীরে তার চোখের দিকে। এটি শুধুই এক দৃশ্য নয়, এটি এক নিঃশব্দ ব্যথা, যা দর্শকের হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

“অটোগ্রাফ” শুধুমাত্র এক তারকার উত্থান-পতনের গল্প নয়, এটি সিনেমাটোগ্রাফির ভাষায় লেখা এক আত্মজীবনী।

চিত্রের কবিতা, আলোছায়ার রূপকথা – এক অনবদ্য ভিজ্যুয়াল জার্নি

বাংলা সিনেমার জগতে সিনেমাটোগ্রাফি শুধুমাত্র ক্যামেরার খেলা নয়, এটি এক অনির্বচনীয় শিল্পভাষা। আলো, ছায়া, রঙ, ফ্রেম এবং চলমান দৃশ্যের প্রতিটি সূক্ষ্ম বিন্যাসে গাঁথা থাকে এক অমোঘ নান্দনিকতা। বাংলার সেরা চিত্রগ্রাহক-দের নিখুঁত শৈলী বাংলা সিনেমার রূপ-রস-গন্ধকে এক নতুন মাত্রায় নিয়ে গেছে।

যুগে যুগে বাংলা চলচ্চিত্রের প্রতিটি দৃশ্যে ঋতুপর্ণ ঘোষ এবং তার সিনেমাটোগ্রাফি-র সৌন্দর্য, সত্যজিৎ রায়ের দৃষ্টির গভীরতা, সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক বুনন, গৌতম ঘোষের বাস্তবতার ছোঁয়া—সব মিলিয়ে এক চিরকালীন চিত্রকল্প রচিত হয়েছে। বাংলার ব্যতিক্রমী সিনেমাটোগ্রাফি সিনেমা-গুলো কেবলমাত্র দেখার নয়, অনুভব করার। প্রতিটি ফ্রেম একেকটি কবিতা, প্রতিটি দৃশ্য একেকটি চিত্রপট, যেখানে দর্শক হারিয়ে যায় শিল্পের অনন্ত জগতে।

আলো-ছায়ার রঙিন ক্যানভাসে লেখা থাকে এক বিস্মৃতির গল্প, এক ব্যথার গান, এক প্রেমের ছায়া—যা যুগ যুগ ধরে হৃদয়ে অনুরণিত হয়ে থাকে। বাংলা সিনেমার এই দ্যুতিময় অধ্যায় চিরকাল অমলিন থেকে যাবে চিত্রের জাদুর মতো!

আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ! ❤️ আমরা সবসময় চেষ্টা করি আপনাদের জন্য তথ্যসমৃদ্ধ, আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ কন্টেন্ট তৈরি করতে, যাতে আপনি নতুন কিছু জানতে ও শিখতে পারেন। আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা আমাদের সঙ্গে আপনার মতামত শেয়ার করতে চান, তাহলে “যোগাযোগ করুন” ফর্ম ব্যবহার করে সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলুন। আমরা আগ্রহের সঙ্গে আপনার কথা শুনতে প্রস্তুত এবং আপনার প্রতিক্রিয়াকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করি। এছাড়াও, ভবিষ্যতের আপডেট, নতুন নিবন্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিস না করতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন—একসঙ্গে জানবো, শিখবো, আর নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্ব দেখবো!